立花丘志さんのメールマガジンで知ったのですが、口に絆創膏を貼って寝るという健康法(?)があるそうです。

「え?なんで、口に絆創膏!?」と思いますが、こうするコトで、強制的に睡眠中に口呼吸をできなくし、鼻呼吸のみにするコトで、

・ウイルスや細菌が体内に入りにくくなる。

・イビキがなくなる。

・「睡眠時無呼吸」がなくなる。

・歯ぎしりがなくなる。

等の効果があるそうです。

(結局、口を開けて寝ていると、舌が落ちて気道を圧迫し、そのコトで様々な弊害が出るそうです)

で、さっそくやってみたのですが(ボクの場合、絆創膏ではなく、包帯を貼るテープ)、思っていたような劇的な違いはないモノの、気のせいか、若干、グッスリ感が増したようには思います(ただ、それだけに、ちょっと疲れが出る感じもありますが)。

逆に、困る点は、

・クシャミや咳がしにくい(というか、危険)。

・あくびもしにくい。

・当然ですが、ハナがつまっている時はできない。

あと、夜中に子ども達に話しかけられた時に、マトモにしゃべれません(笑)。

(ただ、これらは、そんなに完全にとめている訳ではないので、その時にテープを剥がせばよいだけですが)

もちろん、みなさんにオススメはしませんが、ボクの場合、先日書いたとおり、家族からのクレームが殺到しているので、少しはよいのかなと思っています。

(……と言ってるシリから、昨日は貼ってるのに、「イビキウルサい!」と言われた……(笑))

2016年1月31日日曜日

2016年1月30日土曜日

ゆっくり作る

ハナシを早く切り上げようとしているのか、相手がまだしゃべっているのを遮って、

「あーあー、分かった。それは、これでこれでこうやろ……」

としゃべり出すヒトがいます。

しかし、そういう場合、大抵、相手が言いたかったり聞きたかったコトとは全然違っていて、また、いちから説明しなくてはいけなくなり(そしてまた、その再説明さえ遮る(苦笑))、かえってやりとりが長くなるというパターンを、職場等でよく見かけます(笑)。

理解力があるかのように最後までヒトのハナシを聞かずに答えたり、記憶力があるかのようにメモをとらずに済ます、そして、結局、間違えて忘れるというのは、まぁ、なんというか、非常にアレですよね(苦笑)。

ボクが見るトコロ、仕事ができるなぁと思うヒトほど、たとえ部下であっても、最後までちゃんとハナシを聞きますし、加えて、しっかりメモもとっておられます。

最後までじっくりハナシを聞いてメモをとるなんて、一見、いらぬ時間や労力がかかりそうですし、見方によっては愚鈍のようにも見えます。

しかし、その方が早くて漏れ抜けがありませんし、そういった真摯な姿勢が、結果的に、何にも換えがたい「信用」につながるような気がします。

信用は、なくすのは一瞬ですが、築くのには気の遠くなるような時間がかかります。

お互い、築けるといいですね(笑)。

「あーあー、分かった。それは、これでこれでこうやろ……」

としゃべり出すヒトがいます。

しかし、そういう場合、大抵、相手が言いたかったり聞きたかったコトとは全然違っていて、また、いちから説明しなくてはいけなくなり(そしてまた、その再説明さえ遮る(苦笑))、かえってやりとりが長くなるというパターンを、職場等でよく見かけます(笑)。

理解力があるかのように最後までヒトのハナシを聞かずに答えたり、記憶力があるかのようにメモをとらずに済ます、そして、結局、間違えて忘れるというのは、まぁ、なんというか、非常にアレですよね(苦笑)。

ボクが見るトコロ、仕事ができるなぁと思うヒトほど、たとえ部下であっても、最後までちゃんとハナシを聞きますし、加えて、しっかりメモもとっておられます。

最後までじっくりハナシを聞いてメモをとるなんて、一見、いらぬ時間や労力がかかりそうですし、見方によっては愚鈍のようにも見えます。

しかし、その方が早くて漏れ抜けがありませんし、そういった真摯な姿勢が、結果的に、何にも換えがたい「信用」につながるような気がします。

信用は、なくすのは一瞬ですが、築くのには気の遠くなるような時間がかかります。

お互い、築けるといいですね(笑)。

2016年1月29日金曜日

「司書の書誌」第8回 司書のシステム

たいてい5年くらいだと思いますが、だいたいどの図書館も「システム更新」(「リプレイス」といったりもします)を行います。

「システム更新」とは、図書館で使われるコンピュータ等のハードウェアは基本的にリースなので、その期間の終了に伴い、それまで使っていたハードを新しいモノと交換し、併せて、その上で動いているソフトウェアも、入れ替えたりバージョンアップしたりするコトです。

その結果、その間のコンピュータ関係の進化を受け、処理スピードが上がったり、データの容量が増えたり、機能が増えたりします。

もちろん、それはそれで喜ばしいコトですが、ただ、よい面ばかりでははありません。

システムが入れ替わり、使い方が変わって覚えるコトが多いのは、中の職員は自分たちの都合なので仕方ないですが、利用者にとっては、(もちろん、予告するにせよ)ある日突然、使い慣れた蔵書検索の画面や、ホームページからのサービス画面が、(時に全く)違うモノに変わります。

というのも、行政の場合、こういう大きい案件は基本的に入札なので、それまでと同じ会社の同じシステムにならず、常に、全く違う企業になる可能性はあります(また、それまで契約していた会社が、なんらかの不祥事で、引き続き契約できなくなる場合もあるでしょう)。

そのようなコトもあり、とかく、「ベンダーロック」とか「ベンダーロックイン」と言われるような、システム(会社)を変更したくてもできなくなる事態になりがちなのですが、それでは、同じ企業のシステムに移行できればひと安心かというと、必ずしもそうでもありません。

たとえば、図書館でもホームページを通じたWeb系のサービスを使う場合、ほとんどがIDとパスワードによる認証ですが、そのパスワードはシステム内部で暗号化され、職員はもちろん、それを開発したシステム会社のヒトでも分からないようになっています。

もちろん、 それはそれで安全なのですが、暗号化されているがために、他社のシステムに移行する場合はもちろん、同じ会社の後継システムであっても、そのままパスワードが引き継げず、再度、設定しなおしていただくという事態が発生するも場合もあります。

一般的な商業サイトで、「システム更新するから、パスワードがクリアされます」なんて、聞いたコトがありません(流失したから変えてくれはありますが……)。

いずれにせよ、利用者は、特に決定的な不便を感じていなければ(潜在的には、常に不便と感じているかもしれませんが……)、多少使いづらくても、なにも、画面を一新してくれとか、ましてや、リセットして、入れ直したいなんて思っていないはずです。

結果的に利用者の益になるようにしているコトでも、基本的には、全て、こちらの都合です。

ならば、多少でも不便をおかけしないためには、どうしたらよいのか?

例えば、インターフェイスは常に一緒にして、裏で動いているシステムだけを変えるコトはできないのか……(多分、一般的なサイトは、こうなっているのでしょう)

とにかく、一時的かもしれないにせよ、利用者のみなさんに不便をおかけするコトは間違いなく、そうである以上、システム更新後は、確実に、それまで以上のモノを提供できなければなりません。

……と考えれば考える程、胃が痛くなります……(汗)

「システム更新」とは、図書館で使われるコンピュータ等のハードウェアは基本的にリースなので、その期間の終了に伴い、それまで使っていたハードを新しいモノと交換し、併せて、その上で動いているソフトウェアも、入れ替えたりバージョンアップしたりするコトです。

その結果、その間のコンピュータ関係の進化を受け、処理スピードが上がったり、データの容量が増えたり、機能が増えたりします。

もちろん、それはそれで喜ばしいコトですが、ただ、よい面ばかりでははありません。

システムが入れ替わり、使い方が変わって覚えるコトが多いのは、中の職員は自分たちの都合なので仕方ないですが、利用者にとっては、(もちろん、予告するにせよ)ある日突然、使い慣れた蔵書検索の画面や、ホームページからのサービス画面が、(時に全く)違うモノに変わります。

というのも、行政の場合、こういう大きい案件は基本的に入札なので、それまでと同じ会社の同じシステムにならず、常に、全く違う企業になる可能性はあります(また、それまで契約していた会社が、なんらかの不祥事で、引き続き契約できなくなる場合もあるでしょう)。

そのようなコトもあり、とかく、「ベンダーロック」とか「ベンダーロックイン」と言われるような、システム(会社)を変更したくてもできなくなる事態になりがちなのですが、それでは、同じ企業のシステムに移行できればひと安心かというと、必ずしもそうでもありません。

たとえば、図書館でもホームページを通じたWeb系のサービスを使う場合、ほとんどがIDとパスワードによる認証ですが、そのパスワードはシステム内部で暗号化され、職員はもちろん、それを開発したシステム会社のヒトでも分からないようになっています。

もちろん、 それはそれで安全なのですが、暗号化されているがために、他社のシステムに移行する場合はもちろん、同じ会社の後継システムであっても、そのままパスワードが引き継げず、再度、設定しなおしていただくという事態が発生するも場合もあります。

一般的な商業サイトで、「システム更新するから、パスワードがクリアされます」なんて、聞いたコトがありません(流失したから変えてくれはありますが……)。

いずれにせよ、利用者は、特に決定的な不便を感じていなければ(潜在的には、常に不便と感じているかもしれませんが……)、多少使いづらくても、なにも、画面を一新してくれとか、ましてや、リセットして、入れ直したいなんて思っていないはずです。

結果的に利用者の益になるようにしているコトでも、基本的には、全て、こちらの都合です。

ならば、多少でも不便をおかけしないためには、どうしたらよいのか?

例えば、インターフェイスは常に一緒にして、裏で動いているシステムだけを変えるコトはできないのか……(多分、一般的なサイトは、こうなっているのでしょう)

とにかく、一時的かもしれないにせよ、利用者のみなさんに不便をおかけするコトは間違いなく、そうである以上、システム更新後は、確実に、それまで以上のモノを提供できなければなりません。

……と考えれば考える程、胃が痛くなります……(汗)

二次会

昨日は、職場の新年会でした。

で、会が終了し、ほどよい感じに酔っぱらったまま、なんとなく2次会に……という流れの中、どこに行きましょうかという段で、エラい方から、

「じゃぁ、祇園に踊りを見に行くか」

と言われました。

……祇園で踊り??!!

きょ、京都に来て25年、つ、ついにこの時がやって来ました!!

で、言われるがままにタクシーに乗り、その名も(?)「花見小路」で降り、さらにそのままあとをついて行き、ついにお店に入り、舞台を見てみると、確かに踊ってはりました!!

……芸者さんじゃなく、バンドのヒトが(笑)。

生バンドががオールディーズを演奏しているお店。

曲層柄か、メンバにテナーサックスがいて、なんというか、また引っ張りだそうと思っていた矢先だったので、ウレしかったです。

それにしても、自分のバンドの方でも他のお店も連れて行ってもらいましたが、知らないだけで、こういったお店って、いっぱいあるんですね。

京都、スゴい。

ちょっと思惑とは違いましたが(笑)、楽しいひと時でした。

ありがとうございました!!

(当然、読んでない)

で、場所は、多分(笑)、ここ。

KENTO'S -京都ケントス-

KENTO'S -京都ケントス-

で、会が終了し、ほどよい感じに酔っぱらったまま、なんとなく2次会に……という流れの中、どこに行きましょうかという段で、エラい方から、

「じゃぁ、祇園に踊りを見に行くか」

と言われました。

……祇園で踊り??!!

きょ、京都に来て25年、つ、ついにこの時がやって来ました!!

で、言われるがままにタクシーに乗り、その名も(?)「花見小路」で降り、さらにそのままあとをついて行き、ついにお店に入り、舞台を見てみると、確かに踊ってはりました!!

……芸者さんじゃなく、バンドのヒトが(笑)。

生バンドががオールディーズを演奏しているお店。

曲層柄か、メンバにテナーサックスがいて、なんというか、また引っ張りだそうと思っていた矢先だったので、ウレしかったです。

それにしても、自分のバンドの方でも他のお店も連れて行ってもらいましたが、知らないだけで、こういったお店って、いっぱいあるんですね。

京都、スゴい。

ちょっと思惑とは違いましたが(笑)、楽しいひと時でした。

ありがとうございました!!

(当然、読んでない)

で、場所は、多分(笑)、ここ。

2016年1月28日木曜日

夢は既に叶っている

このクオリティで、まさに「どのツラ下げて」なのですが(笑)、ボクの夢は、「文章を書いて、食べていく」コトです。

これは、ハッキリした理由は分からないのですが、小さい頃からの夢です。

しかし、今のこんな調子じゃ、一体、いつになったら実現するやら……

……と、長いコト思っていたのですが、フと、気が付きました。

すでに、叶ってるやん、と。

「文章を書いて、食べていく」というと、スグに、この両者に因果関係があるように思いますが(文章を書くから、食べられる)、両者を切り離し、「文章を書く」「食べていく(生活する)」と考えれば、毎日、ホソボソとではありますが、それでも、ちゃんと生活するコトができ、それと同時に、日々、このように好きなコトを書いていられる今の生活は、まさに、そのままじゃないか、と。

確かに、文字どおり、文章を書くコトで生計が立てられればさらによいのかもしれませんが、どうしても、そこからのお金で生活しなければならない理由はないですし、もし、その環境が整ったとしても、今度はその仕事に集中せざるをえず、司書の仕事ができなくなるかもしれません。

司書の仕事も大好きなので、それもザンネンです。

……いやいや、そもそも兼業禁止でした(笑)。

とにかく、好きなコト(文章を書く)をやりながら生活ができているなんて、なんて幸せなコトでしょう。

できれば、もう少し読者が増えれば、さらに言うコトないですが(笑)。

で、この伝でいくと、ボクのもうひとつの大きな夢、「音楽をして、食べていく」も、既に叶っているといえます。

というか、ちゃんと自分の夢をもち、それに対してなんらかのアクションを行っているヒトは、たいてい、同じように既に夢が叶っているのではないでしょうか?

……負け惜しみ?(笑)

これは、ハッキリした理由は分からないのですが、小さい頃からの夢です。

しかし、今のこんな調子じゃ、一体、いつになったら実現するやら……

……と、長いコト思っていたのですが、フと、気が付きました。

すでに、叶ってるやん、と。

「文章を書いて、食べていく」というと、スグに、この両者に因果関係があるように思いますが(文章を書くから、食べられる)、両者を切り離し、「文章を書く」「食べていく(生活する)」と考えれば、毎日、ホソボソとではありますが、それでも、ちゃんと生活するコトができ、それと同時に、日々、このように好きなコトを書いていられる今の生活は、まさに、そのままじゃないか、と。

確かに、文字どおり、文章を書くコトで生計が立てられればさらによいのかもしれませんが、どうしても、そこからのお金で生活しなければならない理由はないですし、もし、その環境が整ったとしても、今度はその仕事に集中せざるをえず、司書の仕事ができなくなるかもしれません。

司書の仕事も大好きなので、それもザンネンです。

……いやいや、そもそも兼業禁止でした(笑)。

とにかく、好きなコト(文章を書く)をやりながら生活ができているなんて、なんて幸せなコトでしょう。

できれば、もう少し読者が増えれば、さらに言うコトないですが(笑)。

で、この伝でいくと、ボクのもうひとつの大きな夢、「音楽をして、食べていく」も、既に叶っているといえます。

というか、ちゃんと自分の夢をもち、それに対してなんらかのアクションを行っているヒトは、たいてい、同じように既に夢が叶っているのではないでしょうか?

……負け惜しみ?(笑)

2016年1月27日水曜日

それぞれの主張

最近、家族4人全員が、

「(自分以外の)みんなが、夜にイビキをかいている」

と主張しています。

そして、「キミのイビキはウルサい」「いや、わたしはウルサくない」と、それぞれの主張が一致しません。

しかし。

「とぉちゃんが一番ウルサい」という点において、他の3人の意見は完全に一致しています(笑)。

「(自分以外の)みんなが、夜にイビキをかいている」

と主張しています。

そして、「キミのイビキはウルサい」「いや、わたしはウルサくない」と、それぞれの主張が一致しません。

しかし。

「とぉちゃんが一番ウルサい」という点において、他の3人の意見は完全に一致しています(笑)。

2016年1月26日火曜日

連載第5回

今週号(というのでしょうか?)も無事、発行(更新)されました!

(いつも本当におつかれさまです)

「本日もコロッケカレーで。」

「本日もコロッケカレーで。」

なんか、つい先日、前回の分を書いたばかりのような気がするのですが……

……といっても、幸い連載については、今のトコロ困っているコト(ネタ切れとか(笑))はないので、このあともデキるトコロまで、楽しみながら、精一杯書いていきたいと思います!

(いつも本当におつかれさまです)

なんか、つい先日、前回の分を書いたばかりのような気がするのですが……

……といっても、幸い連載については、今のトコロ困っているコト(ネタ切れとか(笑))はないので、このあともデキるトコロまで、楽しみながら、精一杯書いていきたいと思います!

2016年1月25日月曜日

オリジナル語

今やすっかり定着した感のある「ドヤ顔」。

ボクが初めてこのコトバを聞いたのは、かつてのM-1で、たしか、優勝した翌年のフットボールアワーの講評の際、審査員の松ちゃんが、ツっコミの後藤さんに向かって、

「ボケが決まる度に、ボクの方を"ドヤ顔"で見るのはやめてくれません?」

と言った時。

その時は、初めて聞くコトバだったので、一瞬「?」となったモノの、スグにその意味とニュアンスが分かり、「うわ〜、やっぱりスゴいわ」と感心しました。

そして、やはり同じように思ったヒトが多かったようで、そのあと、このコトバはアっという間に広がりました。

同じように、現在、自分がその事柄を許容できるかどうかを表現する時に、「あり・なし」を使いますが、これも、「新しいダウンタウンを発掘する」という企画の番組の際、出演していた今の(と言っても、解散してしまいましたが)りあるキッズの2人を評して、松ちゃんが「ありやな」と言ったのが、始まりのような気がします。

この他にも、松ちゃん発のコトバはいろいろあると思うのですが(例えば、「ヘコむ」とか)、最初は「?」と思わせても、そのうち、完全に日常語になっているのは、やはり、コトバに対するズバ抜けたセンスをお持ちなのだと思います(ただ、ご本人は、自分の新語はあまりにも普通に定着しすぎて、流行語大賞にならないとおっしゃっていました)。

こういった才能は全くウラヤましい限りですが、さすがにこのレベルではないモノの、我がムスコも、割とオリジナル語をウチに持ち込み、それが、少なくとも我が家では定着しています。

曰く、

「ブトい」(太い。主に、太っといるヒトに使われる(笑))

「コショい」(くすぐったい)

「ボロくさい」(みすぼらしい)

「へチョい」(情けない)

初めて聞いた時、わざわざ意味を聞かなくても伝わる点では、松ちゃん語に近いかもしれません(笑)。

……う〜む。

しかし、こうやって改めて書いてみると、なかなかのクオリティ。

負けていられません!

(張り合うトコロがおかしい)

ボクが初めてこのコトバを聞いたのは、かつてのM-1で、たしか、優勝した翌年のフットボールアワーの講評の際、審査員の松ちゃんが、ツっコミの後藤さんに向かって、

「ボケが決まる度に、ボクの方を"ドヤ顔"で見るのはやめてくれません?」

と言った時。

その時は、初めて聞くコトバだったので、一瞬「?」となったモノの、スグにその意味とニュアンスが分かり、「うわ〜、やっぱりスゴいわ」と感心しました。

そして、やはり同じように思ったヒトが多かったようで、そのあと、このコトバはアっという間に広がりました。

同じように、現在、自分がその事柄を許容できるかどうかを表現する時に、「あり・なし」を使いますが、これも、「新しいダウンタウンを発掘する」という企画の番組の際、出演していた今の(と言っても、解散してしまいましたが)りあるキッズの2人を評して、松ちゃんが「ありやな」と言ったのが、始まりのような気がします。

この他にも、松ちゃん発のコトバはいろいろあると思うのですが(例えば、「ヘコむ」とか)、最初は「?」と思わせても、そのうち、完全に日常語になっているのは、やはり、コトバに対するズバ抜けたセンスをお持ちなのだと思います(ただ、ご本人は、自分の新語はあまりにも普通に定着しすぎて、流行語大賞にならないとおっしゃっていました)。

こういった才能は全くウラヤましい限りですが、さすがにこのレベルではないモノの、我がムスコも、割とオリジナル語をウチに持ち込み、それが、少なくとも我が家では定着しています。

曰く、

「ブトい」(太い。主に、太っといるヒトに使われる(笑))

「コショい」(くすぐったい)

「ボロくさい」(みすぼらしい)

「へチョい」(情けない)

初めて聞いた時、わざわざ意味を聞かなくても伝わる点では、松ちゃん語に近いかもしれません(笑)。

……う〜む。

しかし、こうやって改めて書いてみると、なかなかのクオリティ。

負けていられません!

(張り合うトコロがおかしい)

2016年1月24日日曜日

おそろいの

昨年末に、初めてタミヤを作ってから、すっかり、「プラモデルが作りたい!」と言うようになった、我がムスコ。

今日は朝から子どもと3人だったので、一石二鳥の(笑)妖怪ウォッチのプラモを買ってきました。

それにしても、最近のプラモは、ホントによくデキてますね。

ウチに帰ってきてから、喜び勇んで昔使っていたプラモ用のニッパを取り出してきたのですが、パーツとの結合が実によくなっており、そんなモノは全く必要なく、手だけで簡単に、かつキレいに切り取れるようになっています。

そして、ボクが昼食の準備をしている間に、アっという間に独力で作ってしまいました。

(もちろん、接着剤はいりません)

また、フォルムも、実にいいですね。

基本はアニメを忠実に再現しているのですが、実に心地良いカーブになっています。

そして、アニキだけという訳にはいかないので(笑)、ムスメには、初めてのシルバニアファミリィを。

このおもちゃも、むしろボクの方が以前からそのクオリティの高さに感心していました。

イメージし、実体化し、さらに、それを大量生産の商品として成立させる。

どの段階においても、やっぱり日本てスゴいなと、改めて実感した次第。

そして、気づいてみれば、いずれもウサギだったのでした(笑)。

今日は朝から子どもと3人だったので、一石二鳥の(笑)妖怪ウォッチのプラモを買ってきました。

それにしても、最近のプラモは、ホントによくデキてますね。

ウチに帰ってきてから、喜び勇んで昔使っていたプラモ用のニッパを取り出してきたのですが、パーツとの結合が実によくなっており、そんなモノは全く必要なく、手だけで簡単に、かつキレいに切り取れるようになっています。

そして、ボクが昼食の準備をしている間に、アっという間に独力で作ってしまいました。

(もちろん、接着剤はいりません)

また、フォルムも、実にいいですね。

基本はアニメを忠実に再現しているのですが、実に心地良いカーブになっています。

そして、アニキだけという訳にはいかないので(笑)、ムスメには、初めてのシルバニアファミリィを。

このおもちゃも、むしろボクの方が以前からそのクオリティの高さに感心していました。

イメージし、実体化し、さらに、それを大量生産の商品として成立させる。

どの段階においても、やっぱり日本てスゴいなと、改めて実感した次第。

そして、気づいてみれば、いずれもウサギだったのでした(笑)。

2016年1月23日土曜日

自分の範囲

よく、

「私、高所恐怖症なんですぅ〜」

というヒトが居ます。

(キャラは自由に変えてください(笑))

しかし、高いトコロが怖いというのは、別に異常でもなんでもなく、ごくごく普通の反応だと思うのです。

不安障害のひとつである「高所恐怖症」の場合は、そんな軽々しく言えるモノではなく、明らかに生活に支障を来すような状態なのだと思います。

なので、冒頭の発言をするほとんどのヒトはいわゆる高所恐怖症ではないと思うのですが、ただ、今、自分の感じている恐怖が果たして正常の範囲なのかどうかというのも、自分以外の感覚というのが体験できない以上、分からないのも事実です。

(なので、多くの症例を見ている医師が、「だいたいこのへん」と決めるのだと思います)

「自分の足で歩く」

という表現がありますが、しかし、自分以外の足で"歩く"コトはできるでしょうか?

昔、まだ、ボクが小さかった頃、父に、

「(めんどくさいから)おとうさんの代わりにトイレ行っといて」

と言われたコトがあります。

さすがにジョークだと分かりましたが(笑)、なるほど、ヒトには、代わりにやって上げられるモノと、そうでないモノがあるなと感じたのを覚えています。

重たい荷物を持ってあげるコトはできるけど、代わりにトイレに行ってあげるコトはできない。

食べさせてあげるコトはできるけど、食べてあげるコトはできない。

仕事は代わりにできるけど、その病いを代わってあげるコトはできない。

あれ?

なんのハナシでしたっけ?(笑)

「私、高所恐怖症なんですぅ〜」

というヒトが居ます。

(キャラは自由に変えてください(笑))

しかし、高いトコロが怖いというのは、別に異常でもなんでもなく、ごくごく普通の反応だと思うのです。

不安障害のひとつである「高所恐怖症」の場合は、そんな軽々しく言えるモノではなく、明らかに生活に支障を来すような状態なのだと思います。

なので、冒頭の発言をするほとんどのヒトはいわゆる高所恐怖症ではないと思うのですが、ただ、今、自分の感じている恐怖が果たして正常の範囲なのかどうかというのも、自分以外の感覚というのが体験できない以上、分からないのも事実です。

(なので、多くの症例を見ている医師が、「だいたいこのへん」と決めるのだと思います)

「自分の足で歩く」

という表現がありますが、しかし、自分以外の足で"歩く"コトはできるでしょうか?

昔、まだ、ボクが小さかった頃、父に、

「(めんどくさいから)おとうさんの代わりにトイレ行っといて」

と言われたコトがあります。

さすがにジョークだと分かりましたが(笑)、なるほど、ヒトには、代わりにやって上げられるモノと、そうでないモノがあるなと感じたのを覚えています。

重たい荷物を持ってあげるコトはできるけど、代わりにトイレに行ってあげるコトはできない。

食べさせてあげるコトはできるけど、食べてあげるコトはできない。

仕事は代わりにできるけど、その病いを代わってあげるコトはできない。

あれ?

なんのハナシでしたっけ?(笑)

2016年1月22日金曜日

境界線

ある教育機関に務める知人から聞いたハナシ。

そのヒトの務める職場でも、当然、インターネットは使えるそうなのですが、業務用のPCにはフィルタリングがかかっていて、芸能ニュースはブロックされるそうです。

という訳で、昨今のベッキー関連のニュースはブロックされて見れないそうなのですが、なぜか、SMAPの話題は閲覧可能なのだとか。

つまり、SMAPに関する一連の報道は、すでに芸能ではなく、「社会問題」なのですね(笑)。

その境目が知りたいトコロですが(笑)、それはともかく、この2つの問題(?)については、いろんなヒト達がいろんなコトを言っています。

で、その中でも、問題のテーマである不倫やパワハラ自体に言及するヒトと、「個人のLINEでのやりとりを公開するのはいかがなモノか」とか、「マスコミが執拗にあるニュースを報道する時は、その裏で、もっと重大なコトがこっそり進んでいるのだ」といった、ちょっとメタな視点で語っているヒトがいます。

どちらかというと、できれば後者になりたいですが、それでも、この話題に取り込まれているという点では全く一緒。

本当に目指したいのは、冒頭の知人の、

「両方の話題とも、全く何も知らんねん。そんなコトを読んでる時間があるくらいなら、もっと別にしたいコトがあるから」

という姿勢です(笑)。

そのヒトの務める職場でも、当然、インターネットは使えるそうなのですが、業務用のPCにはフィルタリングがかかっていて、芸能ニュースはブロックされるそうです。

という訳で、昨今のベッキー関連のニュースはブロックされて見れないそうなのですが、なぜか、SMAPの話題は閲覧可能なのだとか。

つまり、SMAPに関する一連の報道は、すでに芸能ではなく、「社会問題」なのですね(笑)。

その境目が知りたいトコロですが(笑)、それはともかく、この2つの問題(?)については、いろんなヒト達がいろんなコトを言っています。

で、その中でも、問題のテーマである不倫やパワハラ自体に言及するヒトと、「個人のLINEでのやりとりを公開するのはいかがなモノか」とか、「マスコミが執拗にあるニュースを報道する時は、その裏で、もっと重大なコトがこっそり進んでいるのだ」といった、ちょっとメタな視点で語っているヒトがいます。

どちらかというと、できれば後者になりたいですが、それでも、この話題に取り込まれているという点では全く一緒。

本当に目指したいのは、冒頭の知人の、

「両方の話題とも、全く何も知らんねん。そんなコトを読んでる時間があるくらいなら、もっと別にしたいコトがあるから」

という姿勢です(笑)。

Vol.4 第3節 目録の共有

前回書いたように、図書館目録というのは、

書誌 + 所蔵情報 = 図書館目録

という構造をしています。

初期の頃の図書館は、それこそ、それぞれの図書館が、自分の図書館にある本を、それぞれノートなり、カードなりに記録していたと思うのですが、スグに気づくとおり、所蔵情報は各図書館によって違いますが、本の情報である書誌につていは、本来、どこの図書館で記録しても、(目録規則の解釈の違いや、版や刷りの違いを捨象すれば)全く同じになるはずです。

すると、さらに気づきますが、この部分については、誰かが作ったモノをみんなで共有すれば、それだけいろんな意味でのコストの削減になりますし、利用者への資料の提供も早くなるはずです。

で、ここは教科書ではないのでこれまでの歴史は大きくカットし(笑)、現在の状況は、おおまかに、2つの大きな仕組みでこのコトを実現しています。

ひとつは、主に大学図書館の目録である「CiNii Books」というデータベース。

これは、参加している大学図書館が同じデータベースにアクセスしていて、どこかの図書館が作成したある本の書誌データに、「あ、その本、ウチの図書館も持ってる!」というコトで、自分の図書館の所蔵情報をくっつけて、参加館全体の総合目録を構成するという仕組みになっています。

なお、こういった仕組みのため、複数の館が同じ本についての書誌を作るコト(「書誌割れ」といったりします)は許されず、あとからでもそういった例が見つかったら、どちらかの書誌に統合する等の書誌調整が行われます。

現在は、実にありがたいコトに、このデータベースは一般にも公開されていますので、このサイトである本を検索すると、その本を所蔵している(主に)大学図書館が一気に分かるという訳です。

一方、公共図書館は、民間会社が作成した電子的な書誌データ(のちのち詳述しますが、「MARC(マーク)」といいます)を購入し、その電子データを自分の図書館のデータベースにインストールし、それに各図書館の所蔵データをつけています。

こういった仕組みなので、自分の館が購入しているMARCにはない本を受け入れた場合は、なんらかの方法で自分たちで書誌データを作る必要があります。また、先に購入したMARCに間違いがあった場合は、自分たちで直したり、作成会社に依頼して、修正データを送ってもらったりします。

で、ややこしいのですが、今度は、その各図書館の目録データを集めて、同じ本を持っているトコロをくっつけて、結果的に、先ほどのCiNiiと似た見え方をさせているのが、国立国会図書館の「国立国会図書館サーチ」となります。

ところで、この各図書館の目録を集める方法にも、大きく分けて2つあり、事前に各図書館からデータをもらっておく「集中型」と、必要な時に、各図書館がホームページで公開している目録(「Web-OPAC(ウェブオパック)」といいます)を機械的に検索して、その都度、情報を集める「横断型」があります。

それぞれ、長所と短所があるのですが、大きな流れから言うと、集中型主流から横断型が主流になり、また、再度、(新しい形の)集中型に戻りつつあるように思います(ちなみに、国立国会図書館サーチは集中型ですが、方式は変わっています)。

以上のように、みんなで協力して目録作成の労力を軽減し、一般に広く公開していこうというのが大きな流れです。

もちろん、これ自体は素晴らしいコトですが、ただ、いつも他の図書館が作った目録に乗っかるだけだったり、購入したデータをそのまま使うだけになったりすると、図書館の中に、図書館の根幹である(と、個人的には考える)目録作成のノウハウや能力がなくなってしまいます。

効率を考えればいたしかたないのですが、果たして図書館としてそれでよいのかな?というのが、個人的な意見です(我田引水ですし、電力会社が「原発は必要!」と言っているようなモノかもしれませんが(笑))。

【つづく】

書誌 + 所蔵情報 = 図書館目録

という構造をしています。

初期の頃の図書館は、それこそ、それぞれの図書館が、自分の図書館にある本を、それぞれノートなり、カードなりに記録していたと思うのですが、スグに気づくとおり、所蔵情報は各図書館によって違いますが、本の情報である書誌につていは、本来、どこの図書館で記録しても、(目録規則の解釈の違いや、版や刷りの違いを捨象すれば)全く同じになるはずです。

すると、さらに気づきますが、この部分については、誰かが作ったモノをみんなで共有すれば、それだけいろんな意味でのコストの削減になりますし、利用者への資料の提供も早くなるはずです。

で、ここは教科書ではないのでこれまでの歴史は大きくカットし(笑)、現在の状況は、おおまかに、2つの大きな仕組みでこのコトを実現しています。

ひとつは、主に大学図書館の目録である「CiNii Books」というデータベース。

これは、参加している大学図書館が同じデータベースにアクセスしていて、どこかの図書館が作成したある本の書誌データに、「あ、その本、ウチの図書館も持ってる!」というコトで、自分の図書館の所蔵情報をくっつけて、参加館全体の総合目録を構成するという仕組みになっています。

なお、こういった仕組みのため、複数の館が同じ本についての書誌を作るコト(「書誌割れ」といったりします)は許されず、あとからでもそういった例が見つかったら、どちらかの書誌に統合する等の書誌調整が行われます。

現在は、実にありがたいコトに、このデータベースは一般にも公開されていますので、このサイトである本を検索すると、その本を所蔵している(主に)大学図書館が一気に分かるという訳です。

一方、公共図書館は、民間会社が作成した電子的な書誌データ(のちのち詳述しますが、「MARC(マーク)」といいます)を購入し、その電子データを自分の図書館のデータベースにインストールし、それに各図書館の所蔵データをつけています。

こういった仕組みなので、自分の館が購入しているMARCにはない本を受け入れた場合は、なんらかの方法で自分たちで書誌データを作る必要があります。また、先に購入したMARCに間違いがあった場合は、自分たちで直したり、作成会社に依頼して、修正データを送ってもらったりします。

で、ややこしいのですが、今度は、その各図書館の目録データを集めて、同じ本を持っているトコロをくっつけて、結果的に、先ほどのCiNiiと似た見え方をさせているのが、国立国会図書館の「国立国会図書館サーチ」となります。

ところで、この各図書館の目録を集める方法にも、大きく分けて2つあり、事前に各図書館からデータをもらっておく「集中型」と、必要な時に、各図書館がホームページで公開している目録(「Web-OPAC(ウェブオパック)」といいます)を機械的に検索して、その都度、情報を集める「横断型」があります。

それぞれ、長所と短所があるのですが、大きな流れから言うと、集中型主流から横断型が主流になり、また、再度、(新しい形の)集中型に戻りつつあるように思います(ちなみに、国立国会図書館サーチは集中型ですが、方式は変わっています)。

以上のように、みんなで協力して目録作成の労力を軽減し、一般に広く公開していこうというのが大きな流れです。

もちろん、これ自体は素晴らしいコトですが、ただ、いつも他の図書館が作った目録に乗っかるだけだったり、購入したデータをそのまま使うだけになったりすると、図書館の中に、図書館の根幹である(と、個人的には考える)目録作成のノウハウや能力がなくなってしまいます。

効率を考えればいたしかたないのですが、果たして図書館としてそれでよいのかな?というのが、個人的な意見です(我田引水ですし、電力会社が「原発は必要!」と言っているようなモノかもしれませんが(笑))。

【つづく】

2016年1月21日木曜日

稲穂

すでにほうぼうで言っているコトですが、国の機関に2年間出向して、一番、強く感じたのは、

「実るほどに 頭を垂れる 稲穂かな」

というコトです。

もしかしたら、みなさんもそうかもしれませんが、報道等から想像するに、出向前は国の役人というと、横柄でエラそうで(同じ?)、イヤなヤツばかりだろうという先入観がありましたが(言い過ぎ)、実際には全くそんなコトはありません。

というか、真反対です。

みなさん、めちゃめちゃカシコくて、しかも、自己肯定感も強いので、他人と自分を比較したり、競争する必要がないコトもあり、落ち着いていて余裕がありますし、非常に親切です。

また、ユーモアもあって、よく笑いますし、なぜか(?)、女性はキレイな方が実に多いです。

長い間コンビニで働いていた方が書かれた本に、どこもコンビニは大変だけど、一番良かったのは、国の省庁の近くにある店舗だと書かれていて、思わず、膝を打ちました(← 古い?(笑))。

で、冒頭のコトバです。

当時の出向先のトップに特に感じたのですが、スゴいヒト程、謙虚ですし、物腰が非常にやわらかです(当時の、ボクの、もう一方のボスがアレだっただけに、一層、際立ちました(苦笑))。

稲穂の場合、実るからこそ頭が下がりますが、人間の場合、実るモノがないなら、せめて、頭を垂れるコトで、何かが伴ってくるでしょうか……?

「実るほどに 頭を垂れる 稲穂かな」

というコトです。

もしかしたら、みなさんもそうかもしれませんが、報道等から想像するに、出向前は国の役人というと、横柄でエラそうで(同じ?)、イヤなヤツばかりだろうという先入観がありましたが(言い過ぎ)、実際には全くそんなコトはありません。

というか、真反対です。

みなさん、めちゃめちゃカシコくて、しかも、自己肯定感も強いので、他人と自分を比較したり、競争する必要がないコトもあり、落ち着いていて余裕がありますし、非常に親切です。

また、ユーモアもあって、よく笑いますし、なぜか(?)、女性はキレイな方が実に多いです。

長い間コンビニで働いていた方が書かれた本に、どこもコンビニは大変だけど、一番良かったのは、国の省庁の近くにある店舗だと書かれていて、思わず、膝を打ちました(← 古い?(笑))。

で、冒頭のコトバです。

当時の出向先のトップに特に感じたのですが、スゴいヒト程、謙虚ですし、物腰が非常にやわらかです(当時の、ボクの、もう一方のボスがアレだっただけに、一層、際立ちました(苦笑))。

稲穂の場合、実るからこそ頭が下がりますが、人間の場合、実るモノがないなら、せめて、頭を垂れるコトで、何かが伴ってくるでしょうか……?

「司書の書誌」第7回 司書の書肆

前回にご紹介した蔦屋書店ですが、その後も、"研究"のためにちょくちょくのぞき、あくまで、顧客のキモチを知るという"勉強"のために、実際、本も購入してみました(笑)。

で、この素敵な本屋さんを見るにつけ、あらためて、図書館と本屋さんの違いを考えています。

言うまでもなく、図書館と本屋さんでは、根本的に機能が違いますが(一口には言えませんが、個人的には、"ストック"と"フロー"で捉えています)、ここではそういったコトではなく、もっと見た目というか、インターフェイスについてです。

まず、感じるのが、本屋さんは同じ本を何(十)冊も並べて、ディスプレィできるというコト。

かねてから、図書館の複本問題はたびたび話題になりますが、それでも特殊な場合をのぞき、大抵同じ本は1冊しか所蔵しません。

また、もし、複本があったとしても、そういった本は人気があるため、館内でいっぺんに並ぶというコトは、基本的にありません。

しかし、蔦屋書店に行くと、京都を扱った同じ雑誌が、どど〜ん!と平積みされています。

これは、やはり、インパクトが大きいですし、こういった見せ方は、図書館ではなかなかできません。

あと、あたりまえ過ぎて見落とされがちかもしれませんが、本がキレイであるというコト。

古本にこそ耽溺される方はたくさんいらっしゃるので一概には言えませんが、それでも、やはり、大抵の方は新しくてキレイな本のほうが好きだと思います。

(少なくとも、ボクは平積みの下の下から本を選びます(笑))

一方、図書館の本は、多くのヒトに使われているために(というか、使われない方が問題)、どうしても、汚れや痛みが(モノによってはヒドく)あります。

あたりまえといえばあたりまえですが、意外と、この点は、見た目、というか、施設の質感上の大きな違いだと思います。

あと、本屋さんの場合、完全にはある本の場所が決まっていないというコト。

図書館の場合、いつきても、ちゃんと求めている本の場所が分かり、スグに取り出せるのが基本的な機能なので、非常に厳密に、同じ場所に同じ本がありますが(そうでない場合もあって、すいません……)、本来はいいはずのこの点によって、軽い気持ちで書架から取り出しにくかったり、職員側も、一時的な展示や見た目の関係で本をスッと動かすことができません(データやラベルの修正が必要になる)。

その点、本屋さんの場合、実際に働いたコトはないので断言はできませんし、管理上、ある程度の場所は決まっているはずですが、それでも、おそらく、図書館ほど、「この本の隣は、必ず、この本」というトコロまで厳密には決まっていないような気がします。

そのため、お客さんの反応によってスグに配置を変えられる柔軟性や、さらなるディスプレィ上の工夫の余地が生まれやすいような気がします。

あと、今回、蔦屋書店に行って感じたのは、その高級感。

レジは、本屋さんというよりは、ホテルのフロントのような雰囲気で、コ、コンシュ、コン……コンチェルン……コンシェルジュ?(言えてない)の方がいらっしゃいます。

そして、受け答えひとつとっても、非常に丁重に扱ってもらっているような気になります。

これは、本屋さんに限りませんし、図書館でもみなさんそうされていると思いますが、利用者やお客さんをとても大切に扱い、相手に、

「あなたは、とても重要で大事な存在だ」

と感じさせるのが、サービス業・接客業の要諦のような気がします。

それは、スタッフの接客だけでなく、お店のデザインや雰囲気全体にも言えるような気がします。

とにかく、動物園にもとても素敵な図書館ができましたし、この界隈の本事情がにわかに活性化してきました。

アイディアとヤル気次第で、なんか、とても楽しいコトができるような気がしています。

で、この素敵な本屋さんを見るにつけ、あらためて、図書館と本屋さんの違いを考えています。

言うまでもなく、図書館と本屋さんでは、根本的に機能が違いますが(一口には言えませんが、個人的には、"ストック"と"フロー"で捉えています)、ここではそういったコトではなく、もっと見た目というか、インターフェイスについてです。

まず、感じるのが、本屋さんは同じ本を何(十)冊も並べて、ディスプレィできるというコト。

かねてから、図書館の複本問題はたびたび話題になりますが、それでも特殊な場合をのぞき、大抵同じ本は1冊しか所蔵しません。

また、もし、複本があったとしても、そういった本は人気があるため、館内でいっぺんに並ぶというコトは、基本的にありません。

しかし、蔦屋書店に行くと、京都を扱った同じ雑誌が、どど〜ん!と平積みされています。

これは、やはり、インパクトが大きいですし、こういった見せ方は、図書館ではなかなかできません。

あと、あたりまえ過ぎて見落とされがちかもしれませんが、本がキレイであるというコト。

古本にこそ耽溺される方はたくさんいらっしゃるので一概には言えませんが、それでも、やはり、大抵の方は新しくてキレイな本のほうが好きだと思います。

(少なくとも、ボクは平積みの下の下から本を選びます(笑))

一方、図書館の本は、多くのヒトに使われているために(というか、使われない方が問題)、どうしても、汚れや痛みが(モノによってはヒドく)あります。

あたりまえといえばあたりまえですが、意外と、この点は、見た目、というか、施設の質感上の大きな違いだと思います。

あと、本屋さんの場合、完全にはある本の場所が決まっていないというコト。

図書館の場合、いつきても、ちゃんと求めている本の場所が分かり、スグに取り出せるのが基本的な機能なので、非常に厳密に、同じ場所に同じ本がありますが(そうでない場合もあって、すいません……)、本来はいいはずのこの点によって、軽い気持ちで書架から取り出しにくかったり、職員側も、一時的な展示や見た目の関係で本をスッと動かすことができません(データやラベルの修正が必要になる)。

その点、本屋さんの場合、実際に働いたコトはないので断言はできませんし、管理上、ある程度の場所は決まっているはずですが、それでも、おそらく、図書館ほど、「この本の隣は、必ず、この本」というトコロまで厳密には決まっていないような気がします。

そのため、お客さんの反応によってスグに配置を変えられる柔軟性や、さらなるディスプレィ上の工夫の余地が生まれやすいような気がします。

あと、今回、蔦屋書店に行って感じたのは、その高級感。

レジは、本屋さんというよりは、ホテルのフロントのような雰囲気で、コ、コンシュ、コン……コンチェルン……コンシェルジュ?(言えてない)の方がいらっしゃいます。

そして、受け答えひとつとっても、非常に丁重に扱ってもらっているような気になります。

これは、本屋さんに限りませんし、図書館でもみなさんそうされていると思いますが、利用者やお客さんをとても大切に扱い、相手に、

「あなたは、とても重要で大事な存在だ」

と感じさせるのが、サービス業・接客業の要諦のような気がします。

それは、スタッフの接客だけでなく、お店のデザインや雰囲気全体にも言えるような気がします。

とにかく、動物園にもとても素敵な図書館ができましたし、この界隈の本事情がにわかに活性化してきました。

アイディアとヤル気次第で、なんか、とても楽しいコトができるような気がしています。

2016年1月20日水曜日

雪やこんこん

今日は、京都市内でも、朝からかなりの雪が降りました。

実は、今日は、ムスコの保育所で、スキー場への遠足が予定されていたのですが、数日前に、「現地にほとんど雪がない」という理由で、2月に延期になっていました。

ザンネンだなぁと思う反面、この雪だったら、逆に、危険で、当日中止になっていたかもと思うと、つくづく、天候に左右されるイベントを行う保育所や学校関係者のみなさんの心労を感じました。

さて、言うまでもなく、我が家のチビっコ達も大はしゃぎ(笑)

朝、起こす時も、耳元で、

「雪降ってるよ」

と言うと、ムスメの場合、完全に寝ながら飛び起きました。

(ムスコにとっては、雪よりも睡魔の方が強いようです(笑))

それにしても、子どもって、なんであんなに雪が好きなんでしょう……?

オトナにとっては、通勤等を考えると、決して楽しいコトばかりではありませんが、それでも、そんな子ども達の姿を見ると、やはり、こちらまでウレシくなりますね。

実は、今日は、ムスコの保育所で、スキー場への遠足が予定されていたのですが、数日前に、「現地にほとんど雪がない」という理由で、2月に延期になっていました。

ザンネンだなぁと思う反面、この雪だったら、逆に、危険で、当日中止になっていたかもと思うと、つくづく、天候に左右されるイベントを行う保育所や学校関係者のみなさんの心労を感じました。

さて、言うまでもなく、我が家のチビっコ達も大はしゃぎ(笑)

朝、起こす時も、耳元で、

「雪降ってるよ」

と言うと、ムスメの場合、完全に寝ながら飛び起きました。

(ムスコにとっては、雪よりも睡魔の方が強いようです(笑))

それにしても、子どもって、なんであんなに雪が好きなんでしょう……?

オトナにとっては、通勤等を考えると、決して楽しいコトばかりではありませんが、それでも、そんな子ども達の姿を見ると、やはり、こちらまでウレシくなりますね。

2016年1月19日火曜日

コスパ

毎週月曜日は、ボクが夕飯当番。

と言っても、ヨメのようにはウマくできないので、食べ終わったあと、フィードバックのため、どれがおいしかったかをみんなに聞くようにしています。

すると、ボクなりに、どうにか喜んでもらおうと、ないウデとチエを絞って、毎週、いろいろ工夫しているつもりなのですが、そういう料理より、「みそ汁」とか、(材料を混ぜただけの)「サラダ」とか、挙句の果てには、(かきまわしただけの)「納豆」とか、ほとんど手のかかっていないメニューほど、いつも上位にくる傾向にあります(笑)。

職場等で、まぁ、正直、あまりデキないヒトに対して、

「けど、あのヒトはガンバっているから……」

というエクスキューズが聞かれるコトがあります。

もちろん、ガンバるコトは尊いコトですが、職場である以上、ガンバってクオリティが低いより、たとえ、手を抜いていても、それより高い結果が出ているヒトの方が価値があると常々思っていましたし、なんなら、公言もしていました。

その伝からいうと、手のかかっていない料理の方が評価されるのは、ボクとしては願ったりかなったりのはずですが……

やっぱり、サミシい(笑)。

と言っても、ヨメのようにはウマくできないので、食べ終わったあと、フィードバックのため、どれがおいしかったかをみんなに聞くようにしています。

すると、ボクなりに、どうにか喜んでもらおうと、ないウデとチエを絞って、毎週、いろいろ工夫しているつもりなのですが、そういう料理より、「みそ汁」とか、(材料を混ぜただけの)「サラダ」とか、挙句の果てには、(かきまわしただけの)「納豆」とか、ほとんど手のかかっていないメニューほど、いつも上位にくる傾向にあります(笑)。

職場等で、まぁ、正直、あまりデキないヒトに対して、

「けど、あのヒトはガンバっているから……」

というエクスキューズが聞かれるコトがあります。

もちろん、ガンバるコトは尊いコトですが、職場である以上、ガンバってクオリティが低いより、たとえ、手を抜いていても、それより高い結果が出ているヒトの方が価値があると常々思っていましたし、なんなら、公言もしていました。

その伝からいうと、手のかかっていない料理の方が評価されるのは、ボクとしては願ったりかなったりのはずですが……

やっぱり、サミシい(笑)。

2016年1月18日月曜日

三上

アイディアが生まれやすい場所のコトを、「三上」といったりします。

つまり、「馬上」(ウマの上)、「枕上」(寝ている時)、「厠上」(トイレに入っている時)。

ボクの場合、ベッドに入るとバタンキューですし、トイレは、主にインプットの場なので(思いっきり、アウトプットの場所のはずですが(笑))、やはり、行き帰りの自転車通勤の時間が、一番、いろいろ思いつきます。

アイディアと移動の関係はホウボウで言われていて、いいアイディアを出すには、とにかく、長い距離を移動しろと言われたりします。

で、これは上記のように、自分の実感とも一致するのですが、困るのが、職場で、ある一定の時間になんらかのアイディアを出さないといけない時。

机の前に座っていても、やはり、なかなか思いつきませんし、他のヒトとしゃべるのもいい方法なのですが、これも、自分の都合で、いつもスグにデキる訳ではありません。

(しているヒトもいますが(笑))

職場の中を、他のヒトから分かりやすい理由もなく、あまりウロウロする訳にもいきませんし……

みなさんは、どうしていますか?

つまり、「馬上」(ウマの上)、「枕上」(寝ている時)、「厠上」(トイレに入っている時)。

ボクの場合、ベッドに入るとバタンキューですし、トイレは、主にインプットの場なので(思いっきり、アウトプットの場所のはずですが(笑))、やはり、行き帰りの自転車通勤の時間が、一番、いろいろ思いつきます。

アイディアと移動の関係はホウボウで言われていて、いいアイディアを出すには、とにかく、長い距離を移動しろと言われたりします。

で、これは上記のように、自分の実感とも一致するのですが、困るのが、職場で、ある一定の時間になんらかのアイディアを出さないといけない時。

机の前に座っていても、やはり、なかなか思いつきませんし、他のヒトとしゃべるのもいい方法なのですが、これも、自分の都合で、いつもスグにデキる訳ではありません。

(しているヒトもいますが(笑))

職場の中を、他のヒトから分かりやすい理由もなく、あまりウロウロする訳にもいきませんし……

みなさんは、どうしていますか?

2016年1月17日日曜日

カゼ対策

もう、本人がブログで書いていたからよいと思うのですが、年始から、ヨメが40度近い熱で、数日間、寝込んでいました。

幸い、ボク以外の3人がガンバってくれたので(笑)、どうにか乗り越えるコトができましたし、ヨメももう、すっかりよくなったのですが(セキは続いていますが……)、今度は、ボクの方が、数日前から、イヤな悪寒がしかけています……

堂々と(?)「カゼ薬」が売られているので勘違いしやすいですが、現代の医療では、ウィルスそのモノに効くクスリは、まだ、ありません。

(それが、「本当にカゼに効くクスリができたら、ノーベル賞モノだ」といわれる所以です)

なので、自分の免疫でやっつけるしかないのですが( ← 知識の曖昧さを露呈(笑))、なんとなく、カゼの時は栄養をつけた方がよいと思い、つい、ムリして食べてしまいますが、実は、これもあまりよくないようですね。

消化には、非常にエネルギィがかかるため、モノを食べると、ウィルスに対抗する方にチカラが回らなくなるのだとか。

つまり、カゼをひいたら、あまり食事をせず、とにかく、寝るコト。

ただ、子どもが小さかったりすると、この、一番肝心な睡眠がままならないんですよね……

それでも、ウチの場合、だいぶ分かってくれるようになってきたので、昨日も、ゆっくり寝かせてもらい、少しマシになりました。

あとは、おいしすぎて、ついつい夕飯を食べ過ぎるのを、どうにか抑えるコトでしょうか?

(……と、言ってるシリから、今日も食べ過ぎてしまいました(笑))。

幸い、ボク以外の3人がガンバってくれたので(笑)、どうにか乗り越えるコトができましたし、ヨメももう、すっかりよくなったのですが(セキは続いていますが……)、今度は、ボクの方が、数日前から、イヤな悪寒がしかけています……

堂々と(?)「カゼ薬」が売られているので勘違いしやすいですが、現代の医療では、ウィルスそのモノに効くクスリは、まだ、ありません。

(それが、「本当にカゼに効くクスリができたら、ノーベル賞モノだ」といわれる所以です)

なので、自分の免疫でやっつけるしかないのですが( ← 知識の曖昧さを露呈(笑))、なんとなく、カゼの時は栄養をつけた方がよいと思い、つい、ムリして食べてしまいますが、実は、これもあまりよくないようですね。

消化には、非常にエネルギィがかかるため、モノを食べると、ウィルスに対抗する方にチカラが回らなくなるのだとか。

つまり、カゼをひいたら、あまり食事をせず、とにかく、寝るコト。

ただ、子どもが小さかったりすると、この、一番肝心な睡眠がままならないんですよね……

それでも、ウチの場合、だいぶ分かってくれるようになってきたので、昨日も、ゆっくり寝かせてもらい、少しマシになりました。

あとは、おいしすぎて、ついつい夕飯を食べ過ぎるのを、どうにか抑えるコトでしょうか?

(……と、言ってるシリから、今日も食べ過ぎてしまいました(笑))。

2016年1月16日土曜日

究極の時間術

真偽の程は確かではありませんが、一節によると、人間は、1食につき3時間の睡眠が必要だとか。

つまり、1日3食食べる平均的な方は、本来は9時間の睡眠が必要なのですが、逆に、2食に減らせば6時間、1食にすれば3時間、もし、全く食べなければ、まぁ、全く寝ない訳にはいかないでしょうが、それでも、かなり少ない睡眠時間で大丈夫なようです。

(実際に、「小食なら短眠で大丈夫」を大々的に謳っている本はあります)

もし、食事も睡眠もしなければ、1日24時間、フルに使える。

毎日、「忙しい!時間がない!」を連発なさっている方、こんな生活はいかがですか?(笑)

つまり、1日3食食べる平均的な方は、本来は9時間の睡眠が必要なのですが、逆に、2食に減らせば6時間、1食にすれば3時間、もし、全く食べなければ、まぁ、全く寝ない訳にはいかないでしょうが、それでも、かなり少ない睡眠時間で大丈夫なようです。

(実際に、「小食なら短眠で大丈夫」を大々的に謳っている本はあります)

もし、食事も睡眠もしなければ、1日24時間、フルに使える。

毎日、「忙しい!時間がない!」を連発なさっている方、こんな生活はいかがですか?(笑)

2016年1月15日金曜日

「無事、これ名馬」

最近、職場でカゼが蔓延し、休まれている方が出始めています。

そして、とてもザンネンなコトですが、もう少し別の理由で、長期に休まれている方もいます。

スポーツ選手の場合は、とにかくケガが少なく、コンスタントに試合に出れるというのは名選手の要件として分かりやすいですが、普段、それほど目立って職場に貢献していなくても(ボクのように(笑))、常に安定して出勤できるというのは、それなりの価値があるのかなと思います。

日本では、「バカはカゼをひかない」という、あんまり品のよくないコトバのせいで軽視されがちですが、やはり、「無事、これ名馬」なのです。

そして、さらに思うのは、人間の「無事」の中には、こと自分の体調だけでなく、もっと、周りの環境を含めた広い範囲のコトを言っているような気がします。

結局、そういったコトまでもコントロールできる、マネジメントできる能力を含めて、「名馬」なんですね。

そして、とてもザンネンなコトですが、もう少し別の理由で、長期に休まれている方もいます。

スポーツ選手の場合は、とにかくケガが少なく、コンスタントに試合に出れるというのは名選手の要件として分かりやすいですが、普段、それほど目立って職場に貢献していなくても(ボクのように(笑))、常に安定して出勤できるというのは、それなりの価値があるのかなと思います。

日本では、「バカはカゼをひかない」という、あんまり品のよくないコトバのせいで軽視されがちですが、やはり、「無事、これ名馬」なのです。

そして、さらに思うのは、人間の「無事」の中には、こと自分の体調だけでなく、もっと、周りの環境を含めた広い範囲のコトを言っているような気がします。

結局、そういったコトまでもコントロールできる、マネジメントできる能力を含めて、「名馬」なんですね。

2016年1月14日木曜日

胸騒ぎ

昨年の大晦日も、ヨメの実家で、家族一同、紅白歌合戦を見させていただきました。

当日は、午前中のウチにみんなで出演歌手と出演順をチェックし、それぞれ3人(組)ずつどうしても見たいヒトを挙げ、お互い、それを外した時間におフロに入ろうという紳士協定が結ばれました(笑)。

で、ボクもいろいろ考えたのですが、自分で3組と言っておきながら、結局、2組しか思いつきませんでした。

一組は、最近、ザンネンなカタチで注目を浴びるコトになってしまった(苦笑)ゲスの極み乙女さん。

そして、もうひとりは……

ゴ、ゴ、ゴ、郷(ひろみさん)ですっ!!(笑)

なんでも、還暦(!)を迎えたそうで、ボクの周りでは、

「あんな60歳が、家の中にいたらイヤだわ……」

とか言われていましたが(笑)、平気でやっているように見えて、紅白のトップバッタなんて、とんでもないプレッシャのはずなのに、相変わらず、圧倒的なパフォーマンス!

それこそ、2億4千万回くらいこの曲を歌っていらしゃると思いますが(笑)、それでも、昔と変わらない、いや、それ以上のハイテンションで、今回も予想を裏切らない、とてもよいモノを見せてもらいました。

……ただ、ご自身の歌唱場面以外で、急にカメラで抜かれた時の顔を見ると、まぁ、歳相応でしたが……

それはともかく(笑)、その後、ボクがあまりにも口ずさんでいるので、ついに子ども達も、

「おーくせんまん、おーくせんまん!」

「…………じゃぴや〜ん!!」

と言うようになってしまいました(笑)。

ぜひ、今年の大晦日も、引き続き、元気なお姿をみたいです。

……それにしても、なんで、例のユニットで、この曲をやらなかったんだろう?(笑)

当日は、午前中のウチにみんなで出演歌手と出演順をチェックし、それぞれ3人(組)ずつどうしても見たいヒトを挙げ、お互い、それを外した時間におフロに入ろうという紳士協定が結ばれました(笑)。

で、ボクもいろいろ考えたのですが、自分で3組と言っておきながら、結局、2組しか思いつきませんでした。

一組は、最近、ザンネンなカタチで注目を浴びるコトになってしまった(苦笑)ゲスの極み乙女さん。

そして、もうひとりは……

ゴ、ゴ、ゴ、郷(ひろみさん)ですっ!!(笑)

なんでも、還暦(!)を迎えたそうで、ボクの周りでは、

「あんな60歳が、家の中にいたらイヤだわ……」

とか言われていましたが(笑)、平気でやっているように見えて、紅白のトップバッタなんて、とんでもないプレッシャのはずなのに、相変わらず、圧倒的なパフォーマンス!

それこそ、2億4千万回くらいこの曲を歌っていらしゃると思いますが(笑)、それでも、昔と変わらない、いや、それ以上のハイテンションで、今回も予想を裏切らない、とてもよいモノを見せてもらいました。

……ただ、ご自身の歌唱場面以外で、急にカメラで抜かれた時の顔を見ると、まぁ、歳相応でしたが……

それはともかく(笑)、その後、ボクがあまりにも口ずさんでいるので、ついに子ども達も、

「おーくせんまん、おーくせんまん!」

「…………じゃぴや〜ん!!」

と言うようになってしまいました(笑)。

ぜひ、今年の大晦日も、引き続き、元気なお姿をみたいです。

……それにしても、なんで、例のユニットで、この曲をやらなかったんだろう?(笑)

「司書の書誌」第6回 司書の矜持

普段、あまり図書館に関心がない方でも、もしかしたら、「武雄市図書館」という名前を、ニュース等で見られたコトがあるかもしれません。

この図書館のリニューアルは、当時の武雄市長が代官山の蔦屋書店を見てひらめいた(?)というのは、業界では割と有名なハナシなのですが、その蔦屋書店が、なんと、我が職場の文字どおり眼と鼻の先にオープンしました。

新しくなる「ロームシアター京都」にブックカフェが入るというのは割と前から聞いていたのですが、そのうち、そこをCCCが請け負ったというハナシを聞き、最終的に、関西で2店舗目、京都では初の蔦屋書店というコトが分かりました。

で、さっそくのぞきに行ってきたのですが、単なる新刊の本屋さんというよりは、もう少しコンセプチュアルで、京都・日本の美術・文化が全面押しなのは予想がつきますが、入口近くに「pen」が大量に平積みされているのが象徴しているように、全体的に、アート、暮らし、デザインを中心とした、まぁ、なんというのでしょう、「意識高い系」( ← よく知らない)の品揃え。

また、店内は、(多分)ウワサの「ライフスタイル分類」で、武雄市図書館でも言われた、全く手の届かない場所にも本が展示されています(笑)。

1階部分は完全な本屋さん(と、スターバックス)なのですが、2階に上がり、レストラン(ここにも多くの本がディスプレィされています)をグルっと回って3階に上がると、図書館的なスペース(BOOK & ART GALLERIA)があります。

ここに置かれている本も購入可能ではあるようなのですが、基本的には「閲覧用」というカバーがかけられ、この場所で読むコトが前提のようです。

写真のとおり、この場所だけでも、京都や美術に関した、かなり充実した蔵書があります。

おそらく、スタバで買ったコーヒーを持ち込んでここの本を読むコトを前提としているテーブル席もあって、かなりよい感じなのですが、一方で、あまり知られていないかもしれませんが、このお店の正面にある「みやこめっせ」の地下には、美術やデザインの図書に特化した「日図デザイン博物館」があります。

ちょっと、もったいないというか、なんというか……

以前から、「図書館にカフェはできないのか?」という声は各方面から聞いていたのですが、実際、近くにブックカフェができるというハナシが出ると、今度は、「図書館は大丈夫か?」という声も聞こえてきました。

ジタバタするな、と(笑)。

ボクと同じ世代の男子なら、誰でも知っている有名な軍人のコトバに、

「あんなの飾りです。偉い人にはそれが分からんのですよ」

というのがありますが(笑)、図書館と本屋さんが全く違う存在だというのは、利用者の方がよくご存知です。

ただ、図書館が好きなヒトは、大抵、本屋さんも好きですが、その逆は、必ずしもそうではないのかな?とも思います。

近くにせっかくこんな素敵な場所ができたので、蔦屋書店を目当てで来られたヒト達にも、図書館をどうやって知ってもらい、また、使い分けてもらうか。

CCCの増田社長が目指すのが、本当に「顧客価値の増大」であるならば、顧客・利用者の立場に立って、岡崎に来ていただいたヒト達にもっと満足してもらうよう、反目するのではなく(誰もしてない(笑))、お互いにいいトコロをとりあう等、もっとこの界隈全体でのトータルなプロデュースも必要なんじゃないかなと思った次第です。

この図書館のリニューアルは、当時の武雄市長が代官山の蔦屋書店を見てひらめいた(?)というのは、業界では割と有名なハナシなのですが、その蔦屋書店が、なんと、我が職場の文字どおり眼と鼻の先にオープンしました。

新しくなる「ロームシアター京都」にブックカフェが入るというのは割と前から聞いていたのですが、そのうち、そこをCCCが請け負ったというハナシを聞き、最終的に、関西で2店舗目、京都では初の蔦屋書店というコトが分かりました。

で、さっそくのぞきに行ってきたのですが、単なる新刊の本屋さんというよりは、もう少しコンセプチュアルで、京都・日本の美術・文化が全面押しなのは予想がつきますが、入口近くに「pen」が大量に平積みされているのが象徴しているように、全体的に、アート、暮らし、デザインを中心とした、まぁ、なんというのでしょう、「意識高い系」( ← よく知らない)の品揃え。

また、店内は、(多分)ウワサの「ライフスタイル分類」で、武雄市図書館でも言われた、全く手の届かない場所にも本が展示されています(笑)。

1階部分は完全な本屋さん(と、スターバックス)なのですが、2階に上がり、レストラン(ここにも多くの本がディスプレィされています)をグルっと回って3階に上がると、図書館的なスペース(BOOK & ART GALLERIA)があります。

ここに置かれている本も購入可能ではあるようなのですが、基本的には「閲覧用」というカバーがかけられ、この場所で読むコトが前提のようです。

写真のとおり、この場所だけでも、京都や美術に関した、かなり充実した蔵書があります。

おそらく、スタバで買ったコーヒーを持ち込んでここの本を読むコトを前提としているテーブル席もあって、かなりよい感じなのですが、一方で、あまり知られていないかもしれませんが、このお店の正面にある「みやこめっせ」の地下には、美術やデザインの図書に特化した「日図デザイン博物館」があります。

ちょっと、もったいないというか、なんというか……

以前から、「図書館にカフェはできないのか?」という声は各方面から聞いていたのですが、実際、近くにブックカフェができるというハナシが出ると、今度は、「図書館は大丈夫か?」という声も聞こえてきました。

ジタバタするな、と(笑)。

ボクと同じ世代の男子なら、誰でも知っている有名な軍人のコトバに、

「あんなの飾りです。偉い人にはそれが分からんのですよ」

というのがありますが(笑)、図書館と本屋さんが全く違う存在だというのは、利用者の方がよくご存知です。

ただ、図書館が好きなヒトは、大抵、本屋さんも好きですが、その逆は、必ずしもそうではないのかな?とも思います。

近くにせっかくこんな素敵な場所ができたので、蔦屋書店を目当てで来られたヒト達にも、図書館をどうやって知ってもらい、また、使い分けてもらうか。

CCCの増田社長が目指すのが、本当に「顧客価値の増大」であるならば、顧客・利用者の立場に立って、岡崎に来ていただいたヒト達にもっと満足してもらうよう、反目するのではなく(誰もしてない(笑))、お互いにいいトコロをとりあう等、もっとこの界隈全体でのトータルなプロデュースも必要なんじゃないかなと思った次第です。

2016年1月13日水曜日

メモリの確保

いろんな仕事を抱え込み、テンパっている部下を見かねて、ある日、そのコの上司がこんなアドヴァイスをしていました。

「とにかく、やるべきコトを書き出す。いついつまでに何をやる必要があるかを書き出す」

全くそのとおりですし、これが全てのタスク管理・スケジュール管理の要諦だと思います。

その上司自身が本当にお忙しく、時間がない中でアドヴァイスをしてくれただけでもありがたいのにと思って見ていたのですが、ただ、それだけを聞いた方は、もしかしたら、

「あたりまえじゃん。子どもじゃないんだから」

と思うかもしれないなと思いました。

(そんなコじゃないですが(笑))

そこで、(ヒマな)ボクなら、同じアドヴァイスの前に、こう説明をつけるだろうなと思いました。

「この職場にいるヒト、特にキミのように最近のヒトは、みんな難しい試験を通って来てるから、アタマのデキ自体は、そんなに変わらないはず。

なのに、キミの上司も含め、明らかにデキるヒトとそうじゃないヒト(笑)がいるのは、どうしてだと思う?

それは、デキるヒトは、みんなが同程度に持っている能力を、いかに最大限に使うかを工夫しているんだと思う。

で、具体的にどうしたらいいかというと、まず、限られたアタマの中のスペースをできるだけ広くするために、当面は必要のない、アタマの中の余計なモノを、とりあえずアタマの外に出すコト。

それが、キミが言われてた、自分がやらなきゃいけない仕事や気になるコトを、とにかく全部紙に書いて、忘れても大丈夫なようにする。

スケジュールについても、同じように期日と一緒にやるコトを書いておけば、〆切まで忘れないようにズーッと覚えておく必要がないから、さらに、広いスペースがとれる。

そして、アタマの中に余計なモノがなければ、広いスペースを、今、やるべきコトだけに集中して使えるから、それだけスピードも上がるという訳。

職場でも、机の上に何もモノがない方が、仕事がはかどるでしょ?それと一緒」

……う〜む。

かえってバカにしてるように聞こえる?(笑)

「とにかく、やるべきコトを書き出す。いついつまでに何をやる必要があるかを書き出す」

全くそのとおりですし、これが全てのタスク管理・スケジュール管理の要諦だと思います。

その上司自身が本当にお忙しく、時間がない中でアドヴァイスをしてくれただけでもありがたいのにと思って見ていたのですが、ただ、それだけを聞いた方は、もしかしたら、

「あたりまえじゃん。子どもじゃないんだから」

と思うかもしれないなと思いました。

(そんなコじゃないですが(笑))

そこで、(ヒマな)ボクなら、同じアドヴァイスの前に、こう説明をつけるだろうなと思いました。

「この職場にいるヒト、特にキミのように最近のヒトは、みんな難しい試験を通って来てるから、アタマのデキ自体は、そんなに変わらないはず。

なのに、キミの上司も含め、明らかにデキるヒトとそうじゃないヒト(笑)がいるのは、どうしてだと思う?

それは、デキるヒトは、みんなが同程度に持っている能力を、いかに最大限に使うかを工夫しているんだと思う。

で、具体的にどうしたらいいかというと、まず、限られたアタマの中のスペースをできるだけ広くするために、当面は必要のない、アタマの中の余計なモノを、とりあえずアタマの外に出すコト。

それが、キミが言われてた、自分がやらなきゃいけない仕事や気になるコトを、とにかく全部紙に書いて、忘れても大丈夫なようにする。

スケジュールについても、同じように期日と一緒にやるコトを書いておけば、〆切まで忘れないようにズーッと覚えておく必要がないから、さらに、広いスペースがとれる。

そして、アタマの中に余計なモノがなければ、広いスペースを、今、やるべきコトだけに集中して使えるから、それだけスピードも上がるという訳。

職場でも、机の上に何もモノがない方が、仕事がはかどるでしょ?それと一緒」

……う〜む。

かえってバカにしてるように聞こえる?(笑)

2016年1月12日火曜日

連載第4回

本日、無事、発行(更新)されました(おつかれさまです!)。

「本日もコロッケカレーで。」

「本日もコロッケカレーで。」

隔週連載なので、遅々とはしていますが、それでも、こうやって少しずつたまっていくのはウレシイですね。

改めて、こういったチャンスをくれた編集長に感謝です!

(ありがとうございます!)

それにしても、自他共に認める飽き性の根気なしが、果たして、どこまで続けられるでしょうか……(笑)

隔週連載なので、遅々とはしていますが、それでも、こうやって少しずつたまっていくのはウレシイですね。

改めて、こういったチャンスをくれた編集長に感謝です!

(ありがとうございます!)

それにしても、自他共に認める飽き性の根気なしが、果たして、どこまで続けられるでしょうか……(笑)

2016年1月11日月曜日

成人式

今日は職場の近くで京都市の成人式典が開かれていました。

スゴい人出だったので、通常なら外には出ないのですが、終業後は行けないので、昼休みに、昨日オープンしたばかりの蔦谷書店を偵察に行こうと、近くまで行ってみました(結局、今日のオープンも夕方からで、残念ながら見れなかったのですが(泣))。

実は、昨日の夕食の際、子ども達に「成人式とは何か?」というハナシをしていて、

「(特に、男子が)『おうおうおうおうっ!』とみんなイチびったり、イキったりする日だよ」

と教えていたのですが(その説明の是非はともかく、子ども達は、もっぱら、ボクの「おうおうおうおうっ!」の言い方がおもしろくてウケてました(笑))、いやいやいや、まったくボクの予想をはるかに上回っていました。

改めて、自分の先入観とイメージの貧困さを痛感した次第(笑)。

そして、このような若者達の姿を見て、日本の未来は明るいと感じるか、暗いと感じるかも、人それぞれなんだろうなと思いました。

全国では深刻な事件も起こっているので笑いゴトではないのですが、少なくとも、ボクは彼らの姿を見て、笑みが浮かぶのを抑えられませんでした。

スゴい人出だったので、通常なら外には出ないのですが、終業後は行けないので、昼休みに、昨日オープンしたばかりの蔦谷書店を偵察に行こうと、近くまで行ってみました(結局、今日のオープンも夕方からで、残念ながら見れなかったのですが(泣))。

実は、昨日の夕食の際、子ども達に「成人式とは何か?」というハナシをしていて、

「(特に、男子が)『おうおうおうおうっ!』とみんなイチびったり、イキったりする日だよ」

と教えていたのですが(その説明の是非はともかく、子ども達は、もっぱら、ボクの「おうおうおうおうっ!」の言い方がおもしろくてウケてました(笑))、いやいやいや、まったくボクの予想をはるかに上回っていました。

改めて、自分の先入観とイメージの貧困さを痛感した次第(笑)。

そして、このような若者達の姿を見て、日本の未来は明るいと感じるか、暗いと感じるかも、人それぞれなんだろうなと思いました。

全国では深刻な事件も起こっているので笑いゴトではないのですが、少なくとも、ボクは彼らの姿を見て、笑みが浮かぶのを抑えられませんでした。

2016年1月10日日曜日

ピアノ教室

今日は、今年初めてのムスコのピアノ教室に連れて行きました。

月謝を準備している時にヨメに指摘されて気づいたのですが、なんと、早くも彼がピアノ教室に行き始めて1年です(汗)。

この1年間、ほぼ休むコトなくレッスンに行っただけでも立派なモノですが、レッスン以外の日も、こちらも旅行等のいたしかたがない場合を除いて、ほとんど毎日、ヨメと一緒に宿題に取り組んでいました。

たいてい、ボクが夕飯の洗いモノをしている間に別の階でしているので、普段はどんな様子か聞けないのですが、たまにヨメがいない時等に付き合うと、あまりの進歩にホントに驚いてしまいます。

思うのは、ピアノのウデ自体が上がったのはもちろんなのですが、それ以上に、途中でイヤがったり文句を言うコトなく、淡々と、ひとつのコトをちゃんと1年間続けられたコトがウレシいです。

……ボクに最も欠けている要素なので(笑)。

エラいモノで、ウチでのレッスンの際、大抵、隣で聞いているムスメも、いつの間にかチョコチョコ何か弾けるようになっていて、こちらも、ヨメの血かなぁと思うのですが、ムスメの場合は、さらに、ダンスにも片鱗を見せています。

いずれも、ボクには全くない要素。

2人とも、ボクからは乾燥肌くらいしか引き継いでいないので、実にありがたい限りです(笑)。

月謝を準備している時にヨメに指摘されて気づいたのですが、なんと、早くも彼がピアノ教室に行き始めて1年です(汗)。

この1年間、ほぼ休むコトなくレッスンに行っただけでも立派なモノですが、レッスン以外の日も、こちらも旅行等のいたしかたがない場合を除いて、ほとんど毎日、ヨメと一緒に宿題に取り組んでいました。

たいてい、ボクが夕飯の洗いモノをしている間に別の階でしているので、普段はどんな様子か聞けないのですが、たまにヨメがいない時等に付き合うと、あまりの進歩にホントに驚いてしまいます。

思うのは、ピアノのウデ自体が上がったのはもちろんなのですが、それ以上に、途中でイヤがったり文句を言うコトなく、淡々と、ひとつのコトをちゃんと1年間続けられたコトがウレシいです。

……ボクに最も欠けている要素なので(笑)。

エラいモノで、ウチでのレッスンの際、大抵、隣で聞いているムスメも、いつの間にかチョコチョコ何か弾けるようになっていて、こちらも、ヨメの血かなぁと思うのですが、ムスメの場合は、さらに、ダンスにも片鱗を見せています。

いずれも、ボクには全くない要素。

2人とも、ボクからは乾燥肌くらいしか引き継いでいないので、実にありがたい限りです(笑)。

2016年1月9日土曜日

お年玉

今年のお正月は、ヨメの実家でいただいた図書カードのお年玉で、さっそく、超大好きな雑誌を買ってもらった我が家の子ども達。

そして、今日はついに、ボクの実家からもらったお年玉で、おそらく、生まれて初めて、自分の欲しいモノを、自分のお金で買ってきました。

左のお菓子は、かなり前からムスコが何度も買って欲しいとねだっていたモノなのですが、なんだかんだでハグラかされていたトコロ(笑)、最近、3桁の引き算ができるのを幸いに、事前にお店で値段を確認し、

「これって、もしかして、お年玉で買えるんじゃないのか……?」

と、ついに気づかはりました(笑)。

で、今日のお買い物の際に、ムスメも一緒に買ってきたのですが、帰ってきてからも、2人で残ったおつりを確認する等、そのモノの価値以上に、自分のお金で欲しいモノが手に入ったという事実が、とてもウレシそうでした。

まぁ、ついに貨幣経済に組み込まれた瞬間ともいえますが(笑)、今日のそのキモチを、できるだけ長く忘れないでいてくれると嬉しいです。

そして、今日はついに、ボクの実家からもらったお年玉で、おそらく、生まれて初めて、自分の欲しいモノを、自分のお金で買ってきました。

左のお菓子は、かなり前からムスコが何度も買って欲しいとねだっていたモノなのですが、なんだかんだでハグラかされていたトコロ(笑)、最近、3桁の引き算ができるのを幸いに、事前にお店で値段を確認し、

「これって、もしかして、お年玉で買えるんじゃないのか……?」

と、ついに気づかはりました(笑)。

で、今日のお買い物の際に、ムスメも一緒に買ってきたのですが、帰ってきてからも、2人で残ったおつりを確認する等、そのモノの価値以上に、自分のお金で欲しいモノが手に入ったという事実が、とてもウレシそうでした。

まぁ、ついに貨幣経済に組み込まれた瞬間ともいえますが(笑)、今日のそのキモチを、できるだけ長く忘れないでいてくれると嬉しいです。

2016年1月8日金曜日

Vol.3 第2節 図書館目録とはなにか?

前回は、「何らかの代替物が目録である」というおハナシをしました。

図書館の場合は、当然、その図書館の本の代替物が「図書館目録」になる訳ですが、こと「図書館目録」といった場合は、タイトルや著者等の本自体についての情報(「書誌」といいます)と、その本がどこにあるのか(「所蔵情報」といったりします)が一体になっているモノ、つまり、

書誌 + 所蔵情報 = 図書館目録

と定義されています。

「書誌」というのは、上に書いた本のタイトルやその本を書いたヒト等のほか、その本の出版者(多くの場合、著者とは違います。また、図書館の場合、会社に限らないので、「出版社」ではなく「出版者」と書きます)、出版された年(月)、本の大きさやページ数等、たとえどの図書館にあっても、その本自体に共通している情報をまとめたデータのコトをいいます。

��おいおい書きますが、図書館が扱う書誌の場合には、この他に「件名」や「分類記号」が付与されています)

このように、1冊1冊の本についての情報を「書誌(データ)」といいますが、所蔵情報(本の場所)の記載はなく、「世の中にはこんな本がありますよ」という書誌だけが掲載された一覧(リスト)も「書誌」(bibliogla)といって、いわゆる目録とは区別されます。

わかりやすい例では、ある作家さんの著作リストのようなモノですが、その場合、えてしてタイトルに「目録」とついていたりして、ややこしいのですが……

また、ひとつの図書館だけの情報ではなく、複数館の図書館に渡って、どの本が、どの図書館にあるというコトが分かる図書館目録もあって、これは、一般的に「総合目録」といわれます。

��さらに、図書館目録ではありませんが、所蔵場所をある書店と考えれば、「販売目録」と言われるモノもあり、いわゆる「古書目録」もここに入ると思います)

さて、いろいろ見てきましたが、ここまでは、あくまでも抽象的な意味での図書館目録です。

具体的にみなさんが利用される図書館目録といえば、ある世代は、現在のパソコンに向かって検索する目録しか思いつかないでしょうし、(ボクを含めた)一定の年齢以上の方は、引き出しに並んだカードこそ、図書館目録だと思いますよね(ちなみに、今、図書館実習にくる大学生に聞いてみると、カード目録は全く見たコトがないそうです……)。

それより以前の、さらに素朴な図書館目録は、その図書館にある本を、1冊ずつノートのようなモノに順番に書いていたモノだと思いますが(このように、本のカタチをしている図書館目録を「冊子体目録」といったりします)、いずれにせよ、本だろうがカードだろうが電子だろうが、そのカタチや材質は変わっても、「本の情報+場所の情報が図書館目録だ」という原則は変わりません。

なお、代替としての目録という意味でいえば、カード目録までは、元の本よりはかなりマシとはいえ、それでも本を代替している物体が実際にあり、それなりのスペースをとっていましたが(そして、本の増加と共に増えてきいきます)、現在のコンピュータ目録では、目録を利用するためのパソコンやスマホは必要なモノの、目録本体は電子になってしまい、ほとんど場所をとりません。

というか、目録自体を触るコトすらできません。

そういう意味では、図書館の場合、目録はモノとしても抽象的になったといえそうです。

【つづく】

※なお、カタチとしての目録については、「コラム目録の小部屋 目録の「カタチ」」もご覧ください。

図書館の場合は、当然、その図書館の本の代替物が「図書館目録」になる訳ですが、こと「図書館目録」といった場合は、タイトルや著者等の本自体についての情報(「書誌」といいます)と、その本がどこにあるのか(「所蔵情報」といったりします)が一体になっているモノ、つまり、

書誌 + 所蔵情報 = 図書館目録

と定義されています。

「書誌」というのは、上に書いた本のタイトルやその本を書いたヒト等のほか、その本の出版者(多くの場合、著者とは違います。また、図書館の場合、会社に限らないので、「出版社」ではなく「出版者」と書きます)、出版された年(月)、本の大きさやページ数等、たとえどの図書館にあっても、その本自体に共通している情報をまとめたデータのコトをいいます。

��おいおい書きますが、図書館が扱う書誌の場合には、この他に「件名」や「分類記号」が付与されています)

このように、1冊1冊の本についての情報を「書誌(データ)」といいますが、所蔵情報(本の場所)の記載はなく、「世の中にはこんな本がありますよ」という書誌だけが掲載された一覧(リスト)も「書誌」(bibliogla)といって、いわゆる目録とは区別されます。

わかりやすい例では、ある作家さんの著作リストのようなモノですが、その場合、えてしてタイトルに「目録」とついていたりして、ややこしいのですが……

また、ひとつの図書館だけの情報ではなく、複数館の図書館に渡って、どの本が、どの図書館にあるというコトが分かる図書館目録もあって、これは、一般的に「総合目録」といわれます。

��さらに、図書館目録ではありませんが、所蔵場所をある書店と考えれば、「販売目録」と言われるモノもあり、いわゆる「古書目録」もここに入ると思います)

さて、いろいろ見てきましたが、ここまでは、あくまでも抽象的な意味での図書館目録です。

具体的にみなさんが利用される図書館目録といえば、ある世代は、現在のパソコンに向かって検索する目録しか思いつかないでしょうし、(ボクを含めた)一定の年齢以上の方は、引き出しに並んだカードこそ、図書館目録だと思いますよね(ちなみに、今、図書館実習にくる大学生に聞いてみると、カード目録は全く見たコトがないそうです……)。

それより以前の、さらに素朴な図書館目録は、その図書館にある本を、1冊ずつノートのようなモノに順番に書いていたモノだと思いますが(このように、本のカタチをしている図書館目録を「冊子体目録」といったりします)、いずれにせよ、本だろうがカードだろうが電子だろうが、そのカタチや材質は変わっても、「本の情報+場所の情報が図書館目録だ」という原則は変わりません。

なお、代替としての目録という意味でいえば、カード目録までは、元の本よりはかなりマシとはいえ、それでも本を代替している物体が実際にあり、それなりのスペースをとっていましたが(そして、本の増加と共に増えてきいきます)、現在のコンピュータ目録では、目録を利用するためのパソコンやスマホは必要なモノの、目録本体は電子になってしまい、ほとんど場所をとりません。

というか、目録自体を触るコトすらできません。

そういう意味では、図書館の場合、目録はモノとしても抽象的になったといえそうです。

【つづく】

※なお、カタチとしての目録については、「コラム目録の小部屋 目録の「カタチ」」もご覧ください。

2016年1月7日木曜日

鎧

あるヒトを好意的に評する時に、

「あのヒトは、とても礼儀正しい」

と言うコトがままあります。

ヒトの良い面を褒めるコトバはいくつもありますが、その中でも、割と高頻度で「礼儀正しい」が出てくるのは、やはり、無意識の内に、我々の中で礼儀が非常に重要だという認識があるのでしょう。

実際、「礼儀は鎧」というコトバがありますが、正しく適切な礼儀は非常に好感をもたれますし、結局、それが自分の身を守るというコトだと思います。

ただ、同じ礼儀に対し、双方が「敬う・敬われる」の共通した認識を持っているからこそ、それが、プロトコルとして機能し、鎧にもなる訳ですが、最近は、そうでない例もあります。

しばしば話題になりますが、「おつかれさま」や「ご苦労さま」を目上のヒトに使っていいかどうかという問題。

これなど、言った方は礼儀のつもりなのに、受けた方がかえって激ギレするというパターンをよく聞きます。

「慇懃無礼」や、子ども達の「ことわざかるた」で知った(笑)「礼もすぎれば無礼になる」というコトバもあって難しいトコロですが、いずれにせよ、「あいつは礼儀知らずだ」や「無礼者!」が強い罵倒のコトバになるように、この点には、特に気をつけたいモノですね。

(何かあったか?(笑))

「あのヒトは、とても礼儀正しい」

と言うコトがままあります。

ヒトの良い面を褒めるコトバはいくつもありますが、その中でも、割と高頻度で「礼儀正しい」が出てくるのは、やはり、無意識の内に、我々の中で礼儀が非常に重要だという認識があるのでしょう。

実際、「礼儀は鎧」というコトバがありますが、正しく適切な礼儀は非常に好感をもたれますし、結局、それが自分の身を守るというコトだと思います。

ただ、同じ礼儀に対し、双方が「敬う・敬われる」の共通した認識を持っているからこそ、それが、プロトコルとして機能し、鎧にもなる訳ですが、最近は、そうでない例もあります。

しばしば話題になりますが、「おつかれさま」や「ご苦労さま」を目上のヒトに使っていいかどうかという問題。

これなど、言った方は礼儀のつもりなのに、受けた方がかえって激ギレするというパターンをよく聞きます。

「慇懃無礼」や、子ども達の「ことわざかるた」で知った(笑)「礼もすぎれば無礼になる」というコトバもあって難しいトコロですが、いずれにせよ、「あいつは礼儀知らずだ」や「無礼者!」が強い罵倒のコトバになるように、この点には、特に気をつけたいモノですね。

(何かあったか?(笑))

2016年1月6日水曜日

新人類

今日、仕事である新聞を見ていると、

「恋人間、」

という見出しが目に入りました。

「……こいにんげん?」

"こいにんげん"って、一体、どんなヒトなのでしょう?

というか、人間、基本的にはみんな"恋人間"だと思うのですが……(笑)

で、その記事の少し上を見ると、「DV」とあったので、漸く、「こいにんげん」ではなく「こいびとかん」だというコトが分かりました(笑)。

大きな勘違いでお恥ずかしい限りですが、ただ、作家希望のヒトなんかは、こういった、自分にとってちょっと変わったコトバに引っかかっただけで、ば~っとイメージなり、ストーリィなりが思い浮かぶんでしょうね。

『恋人間物語』

「恋人間、」

という見出しが目に入りました。

「……こいにんげん?」

"こいにんげん"って、一体、どんなヒトなのでしょう?

というか、人間、基本的にはみんな"恋人間"だと思うのですが……(笑)

で、その記事の少し上を見ると、「DV」とあったので、漸く、「こいにんげん」ではなく「こいびとかん」だというコトが分かりました(笑)。

大きな勘違いでお恥ずかしい限りですが、ただ、作家希望のヒトなんかは、こういった、自分にとってちょっと変わったコトバに引っかかっただけで、ば~っとイメージなり、ストーリィなりが思い浮かぶんでしょうね。

『恋人間物語』

「司書の書誌」第5回 司書の視座

図書館の現場にいると、「子どもの読書離れ」とか「子どもの活字離れ」というコトバをよく聞きます。

そのニュアンスからは、どうも、そのコトをネガティブに捉えているように聞こえるのですが、もし、本当に子どもが本を読まないコトを嘆いている、つまり、子どもに本を読ませたいなら、まず、オトナが読めよ、と思います。

子どもの目の前で、オトナ達が強制された訳ではなく、本当に楽しそうに本を読んでいれば、子ども達は「なんだ、なんだ?そんなにおもしろいモノなのか?」と、自然と興味を持つでしょう。

(まぁ、我が家のように、父親が家の中で、何かのスキを盗んでは本を"立ち読み"している様は、さすがにちょっとおかしいですが(笑))

そういう意味では、なんの努力もしなくても、今の子ども達は「スマホ離れ」や「タブレット離れ」にはならないように思います。

もちろん、親が本を読んでいれば、必ず子どもが本を読むようになるとは限りません。

実際、夫婦揃って大の読書好きなのに、子どもは全く本を読まないと呆れていた職員さんがいました(ホントのトコロは分かりませんが)。

ただ、「ヒトに暴力を振るうな」といって子どもを叩いていては説得力がないように、自分が全く本を読まないオトナが、たとえ自分の子ども相手でも、他人に本を読めと言っても、全く効果がないでしょう。

……と、ここで慌てて付け加えておきますが、以前にも書いたように、ボクは、個人的には、読書が手放しでよいモノなのかどうかは分かりません。

というのも、普段、全く読書の習慣がないのに、人間的に素晴らしく、幸せに見える知人が周りに何人もいるからです。

なので、立場上はあまりよろしくないのかもしれませんが(笑)、子どもに(も、もちろん、オトナにも)本を読めという気はありません。

ただ、自分を振り返ると、本が好きだったコトで、人生の中でとても得をしたと思いますし、幸せになれたと思います。

というか、なにより、本を読んでいる時間自体が、幸せなのです。

先日、職場の研修で、子どもに本を読ませるための取り組み事例をいろいろ聞きました。

たしかに、現場のご苦労には頭が下がりますし、本当にありがたいですが、基本的に、無理やりやらせたモノは、かえってイヤになるような気がします。

キッカケを与えたり環境を整えるコトはとても大切だと思いますが、今は、ボクが子どもだった時に比べ、その面はかなり改善していると思います。

あとは、子どもひとりひとりに向き・不向きがありますし、無理やり押し付けるコトなく、それとは無関係に、オトナ達自身が読書を心から愛し、存分に楽しめばよいと思うのですが(もちろん、読書を楽しいと思えるヒトだけ)。

そのニュアンスからは、どうも、そのコトをネガティブに捉えているように聞こえるのですが、もし、本当に子どもが本を読まないコトを嘆いている、つまり、子どもに本を読ませたいなら、まず、オトナが読めよ、と思います。

子どもの目の前で、オトナ達が強制された訳ではなく、本当に楽しそうに本を読んでいれば、子ども達は「なんだ、なんだ?そんなにおもしろいモノなのか?」と、自然と興味を持つでしょう。

(まぁ、我が家のように、父親が家の中で、何かのスキを盗んでは本を"立ち読み"している様は、さすがにちょっとおかしいですが(笑))

そういう意味では、なんの努力もしなくても、今の子ども達は「スマホ離れ」や「タブレット離れ」にはならないように思います。

もちろん、親が本を読んでいれば、必ず子どもが本を読むようになるとは限りません。

実際、夫婦揃って大の読書好きなのに、子どもは全く本を読まないと呆れていた職員さんがいました(ホントのトコロは分かりませんが)。

ただ、「ヒトに暴力を振るうな」といって子どもを叩いていては説得力がないように、自分が全く本を読まないオトナが、たとえ自分の子ども相手でも、他人に本を読めと言っても、全く効果がないでしょう。

……と、ここで慌てて付け加えておきますが、以前にも書いたように、ボクは、個人的には、読書が手放しでよいモノなのかどうかは分かりません。

というのも、普段、全く読書の習慣がないのに、人間的に素晴らしく、幸せに見える知人が周りに何人もいるからです。

なので、立場上はあまりよろしくないのかもしれませんが(笑)、子どもに(も、もちろん、オトナにも)本を読めという気はありません。

ただ、自分を振り返ると、本が好きだったコトで、人生の中でとても得をしたと思いますし、幸せになれたと思います。

というか、なにより、本を読んでいる時間自体が、幸せなのです。

先日、職場の研修で、子どもに本を読ませるための取り組み事例をいろいろ聞きました。

たしかに、現場のご苦労には頭が下がりますし、本当にありがたいですが、基本的に、無理やりやらせたモノは、かえってイヤになるような気がします。

キッカケを与えたり環境を整えるコトはとても大切だと思いますが、今は、ボクが子どもだった時に比べ、その面はかなり改善していると思います。

あとは、子どもひとりひとりに向き・不向きがありますし、無理やり押し付けるコトなく、それとは無関係に、オトナ達自身が読書を心から愛し、存分に楽しめばよいと思うのですが(もちろん、読書を楽しいと思えるヒトだけ)。

2016年1月5日火曜日

初詣

今年も、昨年の大晦日からヨメの実家に(文字どおり)お世話になり、元日に、近くの神社に家族みんなで初詣。

さらに翌日には、最近話題(というコトを、全く知らなかった(笑))の弓弦羽神社へ連日の初詣。

こちらでは、ボクにとって初めての甥っ子に、初対面。

(予想をはるかに上回るカワイさでした)

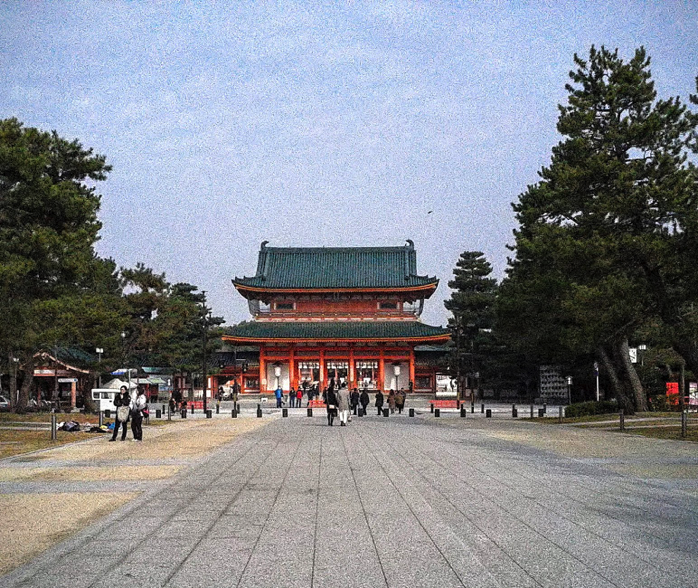

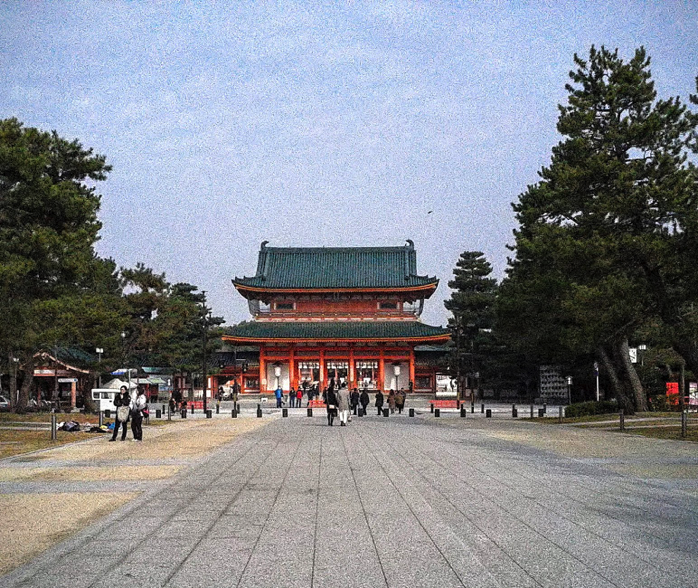

そして、今日は、実質的な仕事始めだったので、出勤前に、職場近くの某大きな神社へ初詣。

今年は、年の前半にこれまでにない規模の仕事の山場があるので、いつも以上に念入りにお参りしておきました(笑)。

という訳で、元旦以外はぜんぜん初詣ではないのですが(笑)、神社のハシゴは特に問題ないと知ってから( ← ネット情報)、大事な神社へは堂々と、そして、楽しく何社も初詣するようになりました。

近いうちに、氏神さまにもお参りせねば!!

(そこからだろ)

さらに翌日には、最近話題(というコトを、全く知らなかった(笑))の弓弦羽神社へ連日の初詣。

こちらでは、ボクにとって初めての甥っ子に、初対面。

(予想をはるかに上回るカワイさでした)

そして、今日は、実質的な仕事始めだったので、出勤前に、職場近くの某大きな神社へ初詣。

今年は、年の前半にこれまでにない規模の仕事の山場があるので、いつも以上に念入りにお参りしておきました(笑)。

という訳で、元旦以外はぜんぜん初詣ではないのですが(笑)、神社のハシゴは特に問題ないと知ってから( ← ネット情報)、大事な神社へは堂々と、そして、楽しく何社も初詣するようになりました。

近いうちに、氏神さまにもお参りせねば!!

(そこからだろ)

2016年1月4日月曜日

ちゃんと

我が身を振り返ってつくづく思うのですが、コトバが通じるようになった我がコへの再頻出語は、

「ちゃんとしなさい!」

ではないでしょうか?(笑)

ただ、この「ちゃんとしなさい」。

もう少し具体的に言うと、「私が思うとおりにしなさい」なんですよね。

なので、親が見てちゃんとしてなくても、子どもとしてはちゃんとしているつもりかもしれませんし、また、親の言うコトを聞くつもりがあっても、親が言う「ちゃんと」が全くイメージできない場合もあると思います。

だから親の方も、子どもにして欲しいコト、実現して欲しいイメージを、手を抜かずに、ちゃんと、伝えるべきですね(笑)。

「ちゃんとしなさい!」

ではないでしょうか?(笑)

ただ、この「ちゃんとしなさい」。

もう少し具体的に言うと、「私が思うとおりにしなさい」なんですよね。

なので、親が見てちゃんとしてなくても、子どもとしてはちゃんとしているつもりかもしれませんし、また、親の言うコトを聞くつもりがあっても、親が言う「ちゃんと」が全くイメージできない場合もあると思います。

だから親の方も、子どもにして欲しいコト、実現して欲しいイメージを、手を抜かずに、ちゃんと、伝えるべきですね(笑)。

2016年1月3日日曜日

ムスメは誇り

ありがたいコトに2人の子どもを授かり、本当に2人とも、到底、自分の子どもとは思えない程(笑)カワイく育ってくれています。

それはともかく、自分に「ムスコがいる」という事実は、割と最初から冷静に受け止められたのですが、一方、「自分にムスメがいる」と思うと、何というのか、単にウレシいというのとは違う、不思議な感情がわいてきます。

ムリして表現すると、ちょっと「誇らしい」という感じ。

多分、「消耗品」の「男性」と違い(笑)、それだけ大切なモノであるという本能な部分なのだと思います。

なので、ムスメができてから、これまで以上に女性、というか、そのおとうさんに敬意を感じるようになり、一層、大切にしないといけないと思うようになりました。

きっと、どのおとうさんも、今でもあなたを抱きしめたいと思っていますよ。

(現に実家の父親は、今でもそうして、いつも妹にハタかれています(笑))

それはともかく、自分に「ムスコがいる」という事実は、割と最初から冷静に受け止められたのですが、一方、「自分にムスメがいる」と思うと、何というのか、単にウレシいというのとは違う、不思議な感情がわいてきます。

ムリして表現すると、ちょっと「誇らしい」という感じ。

多分、「消耗品」の「男性」と違い(笑)、それだけ大切なモノであるという本能な部分なのだと思います。

なので、ムスメができてから、これまで以上に女性、というか、そのおとうさんに敬意を感じるようになり、一層、大切にしないといけないと思うようになりました。

きっと、どのおとうさんも、今でもあなたを抱きしめたいと思っていますよ。

(現に実家の父親は、今でもそうして、いつも妹にハタかれています(笑))

2016年1月2日土曜日

みとおし

「個体発生は系統発生を繰り返す」というコトバがありますよね?

なんか、そういうとムズカしそうですが、アレですよ、人間が生まれてくるまでに、おなかの中でその進化の過程を繰り返し(最初はサカナのようなカタチで、その後、爬虫類みたいになり、次第にヒトになる)、外に出てくるというハナシ。

真偽の程は定かではないですが、もし、本当だとすると、それって逆に、個体の成長の成り行きが、系統のその後を表しているとも言えそうです。

つまり、ヒトが死ぬまでのだいたいの感じが、今後、人類のたどる道、というか。

まぁ、どの個体に注目するかでかなり違いますが(笑)、それでも概ね、人間て、若い頃に比べれば、だんだん、モノに執着しなくなり、食べる量や飲む量も減り、基本的にはおだやかになって争いも減る(あくまでも、総体です(笑))。

その代わり、いろんなトコロに衰えが出て、なかなか思ったようにいかないコトも多くなる……

どうでしょう?

割と、そんな感じなのではないでしょうか?

他にも、歳をとるコトによる変化を考えれば、今後の我々の行末が分かるかもしれません。

なんか、そういうとムズカしそうですが、アレですよ、人間が生まれてくるまでに、おなかの中でその進化の過程を繰り返し(最初はサカナのようなカタチで、その後、爬虫類みたいになり、次第にヒトになる)、外に出てくるというハナシ。

真偽の程は定かではないですが、もし、本当だとすると、それって逆に、個体の成長の成り行きが、系統のその後を表しているとも言えそうです。

つまり、ヒトが死ぬまでのだいたいの感じが、今後、人類のたどる道、というか。

まぁ、どの個体に注目するかでかなり違いますが(笑)、それでも概ね、人間て、若い頃に比べれば、だんだん、モノに執着しなくなり、食べる量や飲む量も減り、基本的にはおだやかになって争いも減る(あくまでも、総体です(笑))。

その代わり、いろんなトコロに衰えが出て、なかなか思ったようにいかないコトも多くなる……

どうでしょう?

割と、そんな感じなのではないでしょうか?

他にも、歳をとるコトによる変化を考えれば、今後の我々の行末が分かるかもしれません。

2016年1月1日金曜日

あけましておめでとうございます。

みなさん、あけましておめでとうございます!

今年も、どうぞよろしくお願いいたします。

……と、書いていますが、コレを書いているのは、まだ、2015年。

11月の末くらいから、なんとなくブログの毎日更新を目標にしていたのですが、さすがに年末・年始は時間がとれないかもと思い、事前に書いているという次第。

これが、アコガレの予定稿というヤツでしょうか?(違うか)

これまで、自分は、目標や予定を立てるコトについて、なんとなく、それに縛られるのが不自由で、面倒くさい感じがしてイヤだったのですが、それがあるからこそ、こういった準備も可能になるのだと、今さら(今年、いよいよ40代後半……)気が付きました。

これが、5年・10年先の自分を想像する効用なんですね。

まぁ、だからといって、めんどくさがりの性格と同様、スグには変わらないとは思いますが(笑)、とにかく、今年は年の前半に、これまで経験したコトがないような仕事上の大きなイベントがあるので、まずは、それを目標にやっていきたいと思います。

それでは。

改めまして、今年1年、どうぞよろしくお願いいたします!!

今年も、どうぞよろしくお願いいたします。

……と、書いていますが、コレを書いているのは、まだ、2015年。

11月の末くらいから、なんとなくブログの毎日更新を目標にしていたのですが、さすがに年末・年始は時間がとれないかもと思い、事前に書いているという次第。

これが、アコガレの予定稿というヤツでしょうか?(違うか)

これまで、自分は、目標や予定を立てるコトについて、なんとなく、それに縛られるのが不自由で、面倒くさい感じがしてイヤだったのですが、それがあるからこそ、こういった準備も可能になるのだと、今さら(今年、いよいよ40代後半……)気が付きました。

これが、5年・10年先の自分を想像する効用なんですね。

まぁ、だからといって、めんどくさがりの性格と同様、スグには変わらないとは思いますが(笑)、とにかく、今年は年の前半に、これまで経験したコトがないような仕事上の大きなイベントがあるので、まずは、それを目標にやっていきたいと思います。

それでは。

改めまして、今年1年、どうぞよろしくお願いいたします!!

登録:

コメント (Atom)